RUFOR.ORG

»

О непотопляемости броненосца «Ослябя»

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

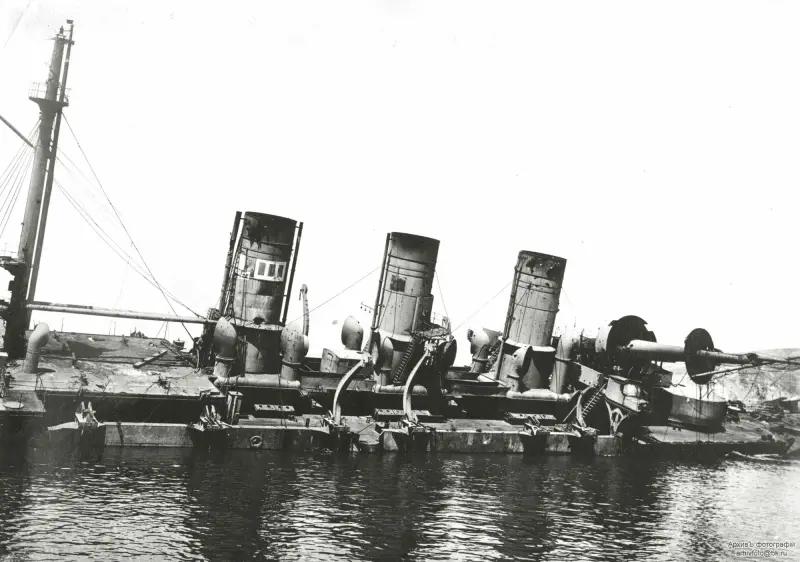

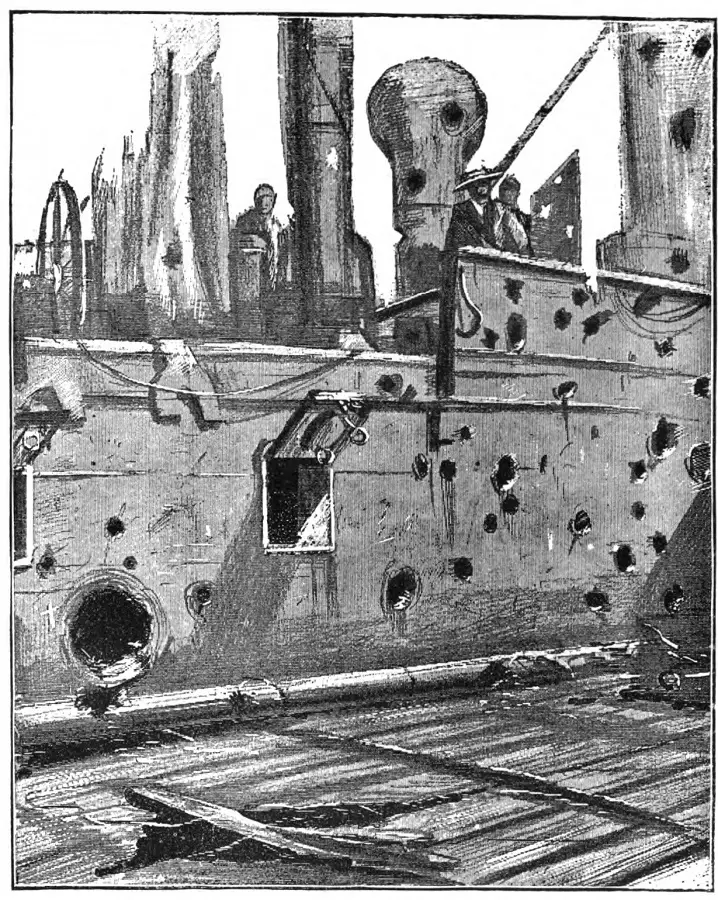

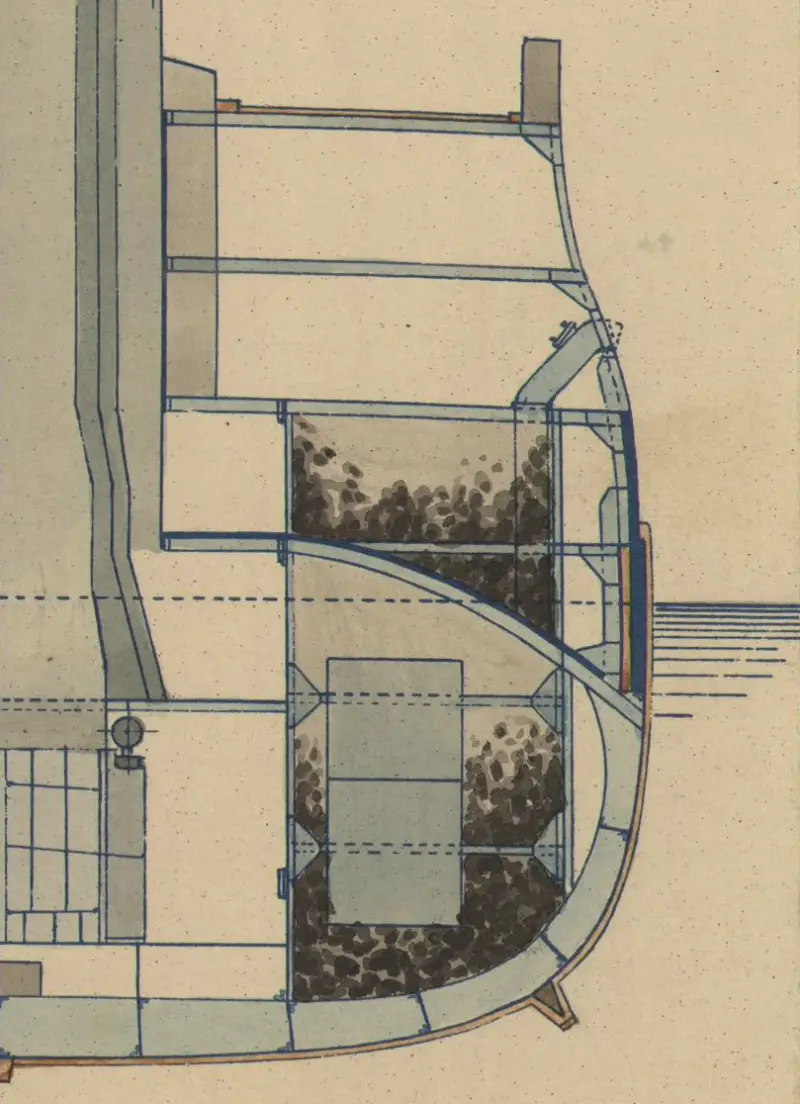

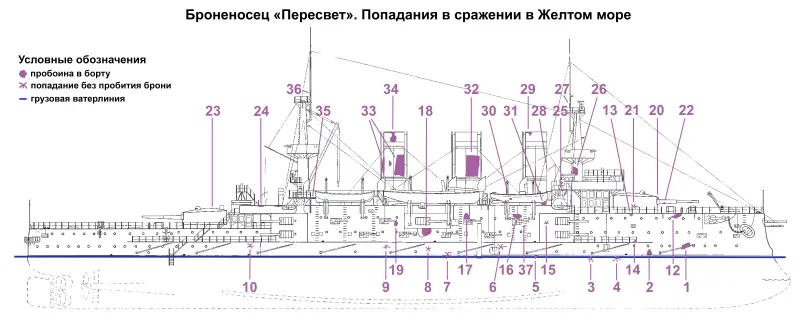

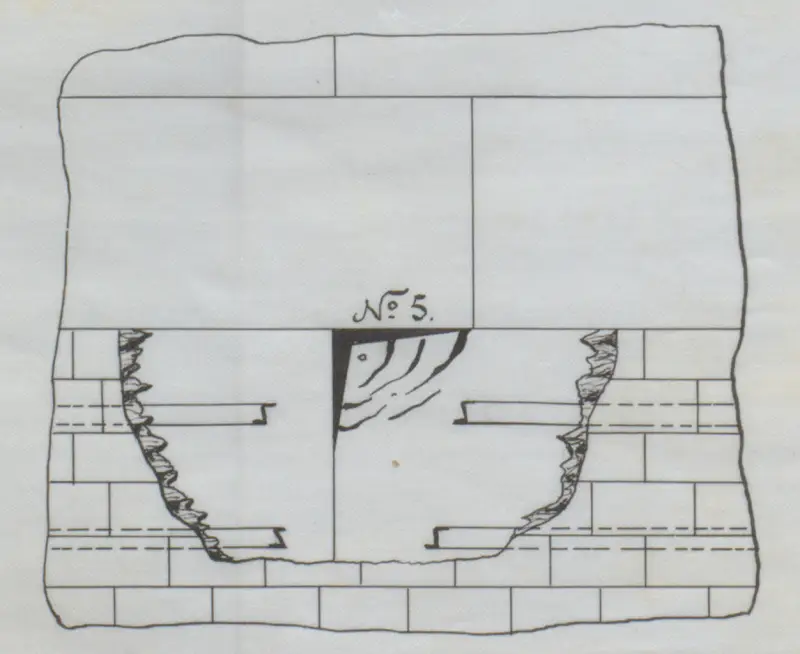

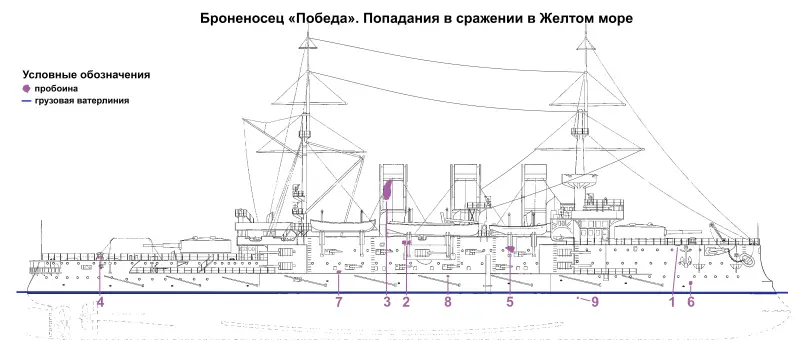

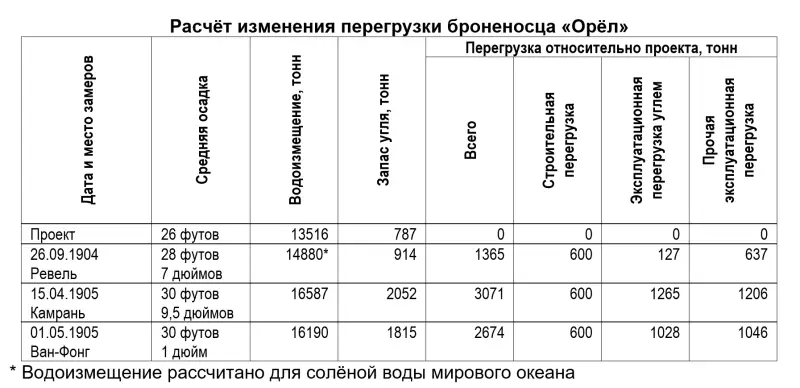

Данная статья выступает своего рода прологом перед разбором обстоятельств гибели «Осляби», знакомит читателя с концепцией бронирования, влиянием перегрузки на непотопляемость, боевым опытом систершипов и расчётом фактической осадки броненосца в Цусимском сражении. Концепция бронирования броненосцев типа «Пересвет» Для понимания причин быстрой гибели «Осляби» следует ознакомиться с теорией обеспечения его непотопляемости в рамках принятой системы бронирования. В начале 90-х годов XIX века, когда проектировались броненосцы типа «Пересвет», в российском, как, впрочем, и в мировом судостроении, считалось, что защита необходима только жизненно важным частям корабля (котлам, машинам, боевой рубке, орудиям, погребам боезапаса). Соответственно, корпус корабля в центральной части имел хорошо забронированную цитадель. В оконечностях же не было бортовой брони, а распространение воды вниз предотвращала карапасная палуба. В те годы фугасные снаряды обычно снаряжались чёрным порохом, а бронебойные зачастую вообще не имели внутри взрывчатого вещества. Пробоины в борту представляли собой аккуратные отверстия, которые по своим размерам лишь немного превосходили диаметр снаряда. Последствия попаданий снарядов среднего и малого калибра даже около ватерлинии были незначительными. Например, 17 сентября 1894 г. в сражении около устья реки Ялу китайский 150-мм снаряд пробил небронированный наружный борт бронепалубного крейсера «Иосино» в 15 см выше ватерлинии и влетел в угольную яму. Команда обнаружила поступавшую воду, затем нашла источник её появления и закупорила отверстие деревянной пробкой. Пробоины от снарядов крупного калибра были опаснее: через них могло поступить больше и воды, и заделать их было сложнее. Но орудия крупного калибра имели низкую скорострельность и физически не могли обеспечить большое количество попаданий. Таким образом, в начале 90-х годов XIX века забронированный корабль практически не мог быть потоплен артиллерийским огнём. Поэтому главной опасностью считались мины и торпеды. Непотопляемость «Осляби», как и других кораблей того времени, была обеспечена за счёт запаса плавучести отсеков, находившихся внутри цитадели. По расчётам, в случае повреждения и затопления небронированных оконечностей, броневая палуба всё равно оставалась над водой. Свободно сообщаться с морем – это самый опасный тип затопления – могли только отсеки снаружи от траверзов. Жизнеспособность данной концепции бронирования была подтверждена опытом Японо-китайской войны 1894-95 гг. Китайские броненосцы «Динъюань» и «Чжэньюань», составлявшие ядро флота, имели броневую защиту менее чем на половину длины корпуса. В сражении 17 сентября 1894 г. около устья реки Ялу в «Динъюань» попало 158 снарядов, которые не нанесли существенного ущерба плавучести и остойчивости. «Чжэньюань» получил 220 попаданий, в том числе одно 320-мм снарядом. Значительные затопления возникли только в носовой части от пробоины около ватерлинии. Корабль получил дифферент на нос 0,9 метра и благополучно дошёл до Порт-Артура.  Надстройка броненосца «Чжэньюань» после сражения у устья реки Ялу К началу Русско-японской войны схема бронирования «Осляби» устарела из-за появления боеприпасов скорострельной артиллерии среднего калибра, снаряжённых высокобризантными взрывчатыми веществами. Теперь даже 6-дм снаряд был способен разорвать в небронированном борту брешь диаметром более метра с неровными, сильно загнутыми краями, которую было очень сложно заделать. Через такую пробоину, даже находящуюся в одном-двух метрах выше ватерлинии, в свежую погоду корабль мог принять сотни тонн воды. Броненосцы того времени на жилой палубе зачастую имели обширные помещения от борта до борта, отделённые друг от друга редкими поперечными водонепроницаемыми переборками. Попадание в них больших масс воды могло вызвать опасный крен и даже опрокидывание корабля. При этом пробитие главного пояса не требовалось. Ответом на новые угрозы стало изменение защиты кораблей. По этому поводу в 1902 г. высказался специалист по непотопляемости А. Н. Крылов: Развитие скорострельной артиллерии заставило изменить систему бронирования, рассматривая как главное её назначение – обеспечение запаса плавучести и остойчивости корабля. Поэтому новые броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич» и «Бородино» имели два броневых пояса (главный и верхний), которые обеспечивали защиту борта на всей протяжённости ватерлинии. Броненосцы, защищённые по «старой» схеме, никто не собирался списывать со счетов. Перед началом Русско-японской войны преподаватель Николаевской морской академии лейтенант К. К. Нехаев, читавший курс «Непотопляемость судов», на примере «Осляби» рассмотрел возможность корабля, повреждённого торпедой, вести артиллерийский бой и сделал следующие выводы: Скорострельная артиллерия, многочисленная на всех современных судах, сделает своё дело, и небронированные оконечности корабля будут разрушены... Вода появится над броневой палубой, и, если возникнет дифферент, то из-за уменьшения площади грузовой ватерлинии значительно снизится метацентрическая высота. Достаточная метацентрическая высота в этом случае определяет боевую остойчивость… Чтобы корабль остался на плаву при комбинированном воздействии скорострельной артиллерии и торпеды, бронепояс должен быть поднят на такую высоту, чтобы при затоплении отделений, повреждённых торпедой, и после выравнивания или уменьшения крена, бронепояс оставался выше действующей грузовой ватерлинии. Невыполнение этого условия приведёт к тому, что вода проникнет через легко пробиваемый небронированный борт на палубу, лежащую под броневым поясом, и при нарушении её герметичности затопит другие отсеки. Даже при сохранении герметичности палубы вода уменьшает площадь действующей грузовой ватерлинии, что может привести к опасному уменьшению поперечной остойчивости судна… Из чего можно сделать вывод о недопустимости перегрузки кораблей не только с точки зрения тактики, но и с точки зрения непотопляемости. Лекции К. К. Нехаева вызвали большой интерес и в 1903 г. были опубликованы как в «Морском сборнике», так и в отдельной работе «Замечания по вопросам непотопляемости». Критика конструктивных решений броненосцев типа «Пересвет» Тяжёлый боевой опыт 1-й Тихоокеанской эскадры и Владивостокского отряда крейсеров выявил множество конструктивных изъянов, влиявших на непотопляемость боевых кораблей. Остановимся на некоторых из них. Система вентиляции Система вентиляции охватывала почти весь корабль. Обычно в небольшое помещение заходили две трубы: приточная и вытяжная, которые имели круглое сечение диаметром 152 или 203 мм. Если требовался более интенсивный обмен воздуха, то использовали воздуховоды большего сечения и вентиляторы. Вентиляционные трубы поднимались вертикально вверх через палубы. Затем они сообщались с атмосферой либо индивидуально, либо присоединялись к общему вентиляционному каналу, который в исключительных случаях на жилой палубе или выше мог проходить через водонепроницаемые переборки. Стенки труб были изготовлены из тонкого оцинкованного железа и при затоплении отсека выдерживали давление воды. Если вражеский снаряд повреждал борт около ватерлинии и воздуховод, проходивший через палубу, то вода через него проникала в расположенные ниже отсеки. Многие вентиляционные каналы имели клинкеты для регулирования потока воздуха, но они не были герметичными и не всегда располагались в том месте, где было необходимо перекрыть поступление воды. Уязвимости броневой палубы Броневая палуба имела множество технологических отверстий, через которые проходили люки, шахты, трапы, горловины для прохода людей и перемещения запасов, трубы для погрузки угля, шахты для подачи боеприпасов, вентиляционные каналы, переговорные трубы и т.д. И все они могли стать потенциальными путями проникновения воды. Многие водонепроницаемые люки в броневой палубе использовались для передвижения экипажа и вентиляции помещений, поэтому даже во время боя оставались открытыми. Согласно наставлениям, задраивать их следовало только после объявления водной тревоги. На броненосцах типа «Пересвет» крышки люков для подачи угля, прорезанные в скосах броневой палубы, следовало открывать из нижней ямы и откидывать вниз. Если в этот момент сверху лежал уголь, то он мог травмировать кочегара, поэтому крышки не закрывали до тех пор, пока были заполнены верхние ямы. Шахты элеваторов и трубы для ручной подачи боеприпасов не имели каких-либо герметизирующих приспособлений на уровне броневой палубы, поэтому проникшую через них воду могли остановить только двери артиллерийских погребов, обычно открытые во время боя. Переговорные трубы, трубы мусорных эжекторов и различные водопроводные трубы имели намного меньшую площадь, чем перечисленные выше отверстия, и поэтому представляли относительно небольшую опасность. Наибольшая угроза проникновения воды через повреждённые технологические отверстия существовала в небронированных оконечностях, потому что в центральной части корабля защиту от снарядов обеспечивали запасы угля и бронепояс.  Поперечный разрез броненосца «Ослябя» Трюмные системы Трюмные системы на кораблях конца XIX века были далеки от совершенства. Жилая палуба не имела ни стационарных устройств для удаления воды, ни шпигатов для её спуска в расположенные ниже отсеки, имеющие такие устройства. Для осушения можно было использовать только малопроизводительные переносные помпы или ведра. Противокреновая система отсутствовала. Другими словами, не было никаких технических средств, чтобы выровнять стремительно нарастающий крен от минной или торпедной пробоины. Можно было затопить бортовые коридоры или артиллерийские погреба, но это занимало слишком много времени. Впервые в российском флоте противокреновая система была создана на броненосце «Орел» по инициативе трюмного механика Н. М. Румса и корабельного инженера В. П. Костенко. Отдельно следует подчеркнуть, что перечисленные выше замечания к конструкции боевых кораблей ни в коей мере не свидетельствуют о технической отсталости Российского Императорского флота. Подобные решения были обычными для мирового судостроения того времени. «Пересвет» в бою в Жёлтом море Непотопляемость броненосцев типа «Пересвет» прошла проверку на практике в сражении 28 июля 1904 г. в Жёлтом море. «Пересвет» вступил в бой с большой перегрузкой – такой вывод можно сделать исходя из схем его повреждений, на которых грузовая ватерлиния изображена всего лишь в 20…30 см ниже верхней кромки главного пояса (по проекту – 91 см). Перед выходом в море по приказу флагмана был затоплен минный погреб. В бою «Пересвет» получил три пробоины около ватерлинии.  Схема №1. Попаданий в правый борт броненосца «Пересвет». Нумерация попаданий по артиллерийскому формуляру. В 1-й фазе боя во время расхождения на контркурсах 12-дм фугасный снаряд попал в минную каюту на жилой палубе (пробоина №1 на схеме №1). Взрывная волна выгнула дверь и переборки. В борту образовалась пробоина размером 1,6х1,2 метра, нижний край которой находился в 1,2 метра выше уровня настила жилой палубы.  Броненосец «Пересвет». Пробоина в минную каюту. В перерыве боя пробоину пытались, но не смогли заделать из-за большого буруна, поднимавшегося от форштевня. Первый отсек превратился в «ковш» длиной около 18 метров, который не имел технических средств для удаления воды. Возник небольшой дифферент на нос. С точки зрения непотопляемости, «ковш» представлял собой частично затопленный отсек, сообщавшийся с атмосферой. Большая площадь свободной поверхности воды создавала момент инерции, существенно снижавший метацентрическую высоту и остойчивость броненосца. Вскоре после начала 2-й фазы боя 12-дм фугасный снаряд попал в канцелярию на жилой палубе. В борту образовалась пробоина размером примерно 0,8х1,1 метра, причём её нижний край был ограничен бронепоясом (пробоина №2 на схеме №1).  Броненосец «Пересвет». Пробоина в канцелярию Вода хлынула во 2-й отсек жилой палубы, а через открытые люки — в помещение мин Уайтхеда (подбашенное отделение), артиллерийские погреба, помещения подводных минных аппаратов и динамо-машин. Команда закрыла люки. Трубы вентиляции и другие технологические отверстия сохранили герметичность, поэтому затопление ограничилось только жилой палубой до 2-й водонепроницаемой переборки на 30-м шпангоуте. Из-за того, что вода во 2-м отсеке жилой палубы свободно сообщалась с морем, сократилась площадь грузовой ватерлинии и, соответственно, метацентрическая высота корабля. Дифферент на нос увеличился настолько, что жилая палуба в носовой части опустилась примерно на 60 см ниже грузовой ватерлинии. Примерно в то же самое время 12-дм бронебойный снаряд ударил в верхний угол плиты главного пояса около 39-го шпангоута и отогнул его вовнутрь. Разорвалась обшивка борта (пробоина №5 на схеме №2). Вода просочилась в два верхних бортовых коридора, а затем, через неплотности горловин, ещё в два нижних бортовых коридора. Впоследствии выяснилось, что размер пробоины был настолько мал, что с поступавшей водой успешно справлялись даже переносные помпы.  Броненосец «Пересвет». Пробоина в 37-й верхний бортовой коридор В результате полученных повреждений непотопляемость броненосца «Пересвет» в решающий момент боя оказалась под угрозой. Корабль стал крениться до 5 градусов на правый борт, а после поворота — на противоположный, что означало снижение метацентрической высоты до отрицательных значений. Командир корабля В. А. Бойсман приказал выяснить причину крена и устранить её. «Пересвет» принял около 150 тонн воды в три средних и один кормовой бортовой коридор по левому борту, а также в один междудонный отсек в корме. Корабль выровнялся, исчезла валкость при поворотах, и «Пересвет» благополучно дошёл до Порт-Артура. «Победа» в бою в Желтом море На схемах повреждений броненосца «Победа» грузовая ватерлиния изображена близко к проектной, из чего можно сделать вывод об отсутствии существенной перегрузки. Броненосец получил три пробоины около ватерлинии.  Схема №2. Попадания в правый борт броненосца «Победа». Нумерация попаданий по описанию В. М. Зацаренного. Снаряд неуказанного калибра (по мнению автора, 6 дюймов) попал в каюту кондукторов на жилой палубе. В наружном борту образовалась пробоина 64х81 см (пробоина №6 на схеме №2). Продольная лёгкая переборка каюты была выбита, а поперечная – сильно выгнута. Осколки повредили две проходящих поблизости вентиляционных трубы. В пробоину захлёстывала вода, для удаления которой успешно использовали две переносные помпы. 12-дм бронебойный снаряд сделал в верхнем поясе пробоину диаметром около 46 см (пробоина №8 на схеме №2), прошёл через бортовую переборку и разорвался на жилой палубе в 4–5 метрах от борта. От удара верхний край плиты сместился вовнутрь на 18 см и разорвал обшивку борта. Осколки пробили элеваторы подачи 6-дм и 75-мм снарядов, переборку 5-й угольной ямы, трубу вентиляции 5-й угольной ямы, стенки шахты кормового котельного отделения и кожух средней дымовой трубы. 12-дм бронебойный снаряд ударил в плиту главного пояса и разорвался. Из брони была выбита пробка весом около 123 кг, которая вместе с головной частью снаряда пробила обшивку борта, переборку верхнего бортового коридора и через открытый люк для перегрузки угля пролетела в нижнюю угольную яму. В броне образовалась пробоина размером 41х36 см (пробоина №9 на схеме №2), через которую вода затопила 3-ю угольную яму и три смежных бортовых коридора. Возник небольшой крен на правый борт и дифферент на нос. Можно утверждать, что «Победа» получила не менее серьёзные повреждения около ватерлинии, чем «Пересвет». Но «Победа» шла в бой с меньшей перегрузкой, поэтому броневая палуба осталась выше грузовой ватерлинии и никакой угрозы непотопляемости броненосца не возникло. Осадка и метацентрическая высота «Осляби» в Цусимском бою Методика расчёта перегрузки Теоретические изыскания специалистов и опыт сражения 28 июля 1904 г. в Жёлтом море доказали, что перегрузка имеет огромное влияние на непотопляемость броненосцев типа «Пересвет». Соответственно, информация о перегрузке «Осляби» в Цусимском бою необходима для выяснения обстоятельств и причин его гибели. К сожалению, участники сражения прямо не упоминают осадку «Осляби», поэтому оценить её можно лишь косвенно, используя два независимых подхода. 1. Сравнить с осадкой корабля на Балтике во время подготовки к походу. 2. Использовать свидетельства членов экипажа о положении грузовой ватерлинии относительно пробоин во время боя. Последние точные данные об осадке «Осляби» известны из рапорта командира корабля от 26 сентября 1904 г., приуроченного к визиту Николая II. «Ослябя» имел углубление носом 29 футов 6 дюймов, кормой – 29 футов 11 дюймов, что соответствовало водоизмещению 14 724 тонны в солёной воде мирового океана. На борту имелось 1 878 тонн угля, 4-месячный запас продовольствия и 3-месячный запас расходных и ремонтных материалов по шкиперской части, 2-месячный запас материалов по минной части. Относительно проекта имелась строительная перегрузка около 1000 тонн, перегрузка углём – 832 тонны, прочая эксплуатационная перегрузка – 218 тонн. Во время длительного похода к Цусимскому проливу водоизмещение корабля неизбежно изменялось за счёт как расходования, так и приёма на борт различных грузов. Из большого списка статей эксплуатационной нагрузки корабля достаточно точно, основываясь на сохранившихся на «Алмазе» данных утренних рапортов, можно рассчитать лишь запас угля к утру 14 мая 1905 г.: около 1 288 тонн. Изменение веса прочих запасов «Осляби» позволяет рассчитать тот факт, что по приказам и циркулярам «Ослябя» снабжался точно так же, как броненосцы типа «Бородино», по одному из которых, по «Орлу», мы имеем информацию об изменении перегрузки. Используем следующую методику расчёта. Сначала выясним, насколько изменился вес прочих (за исключением угля) грузов «Орла» с 26 сентября 1904 г. по 14 мая 1905 г. Затем возьмём значение перегрузки «Осляби» на 26 сентября 1904 г., настолько же скорректируем его и получим оценочную перегрузку «Осляби» к началу Цусимского сражения. Расчёт изменения перегрузки «Орла» По рапорту командира корабля от 26 сентября 1904 г. «Орёл» имел осадку носом 28 футов 6 дюймов, кормой – 28 футов 8 дюймов, 56 674 пудов (914 тонн) угля, 2-месячный запас провизии, 4-месячный запас расходных и ремонтных материалов по шкиперской, артиллерийской и минной части. В записках В. П. Костенко содержатся данные об осадке «Орла» и наличии на нём запасов при выходе из Ван-Фонга 1 мая 1905 г. Броненосец имел среднюю осадку 30 футов 1 дюйм и около 1 900 тонн угля. На борту было 400 тонн котельной воды, 100 тонн пресной воды для питья и хозяйственных нужд, 70 тонн машинного масла, около 160 тонн провизии на 4 месяца. Причём муки было настолько много, что её пришлось распределять по свободным местам в различных помещениях жилой и батарейной палубы. Более точные данные о наличии угля — 1 815 тонн — можно получить, если к данным утреннего рапорта на 2 мая 1905 г. — 1 707 тонн — прибавить суточный расход за прошедший день — 108 тонн. Впрочем, к вопросу о фактическом наличии угля на борту «Орла» мы вернёмся чуть позднее. В историческом журнале «Орла», черновик которого был захвачен и переведён японцами, зафиксирована информация на 15 апреля 1905 г. Броненосец имел осадку носом 30 футов 3 дюйма, кормой – 31 фут 4 дюйма, на борту было 2 052 тонны угля. Ниже автор произвёл расчёт изменения перегрузки «Орла» с момента выхода из Ревеля до стоянки у берегов Индокитая. При расчёте принята плотность воды: в Финском заливе около Ревеля – 1003 кг/м3, в мировом океане – 1025 кг/м3. Изменение водоизмещения рассчитано линейно, без использования масштаба Бонжана: для «Осляби» 52,2 тонны на дюйм, для «Орла» 53,4 тонны на дюйм. Расчёт выполнен в английских тоннах (1016 кг).  Расчёт изменения перегрузки броненосца «Орёл» в походе Результаты расчётов прочей эксплуатационной перегрузки на 15 апреля 1905 г. и 01 мая 1905 г. отличаются на 160 тонн, причиной чего, вероятнее всего, стало использование разных источников при оценке запасов угля. Данные на 01 мая 1905 г. заимствованы из утренних рапортов. Данные на 15 апреля 1905 г. взяты из исторического журнала и, по мнению автора, являются более точными, так как в нём детализировано размещение угля по отсекам. Ещё одним поводом усомниться в точности данных утренних рапортов являются показания К. Л. Шведе в Следственной комиссии, в которых он сообщил о наличии на борту к началу Цусимского сражения 1090 тонн угля. Если рассчитать запас угля на основе данных утренних рапортов, то получится результат на 162 тонны меньше – 928 тонн. Расход запасов «Орла» во время двухнедельного плавания к Корейскому проливу В. П. Костенко оценивает в 50…100 тонн. Можно предположить, что расход запасов «Осляби» был таким же. Осадка «Осляби» в Цусимском сражении К началу Цусимского сражения строительная перегрузка осталась неизменной – около 1000 тонн. Перегрузка углём составила 242 тонны. Если наличие запасов на борту «Осляби» и «Орла» за время похода изменялось одинаково, то перегрузка прочими запасами увеличилась на 308-518 тонн и достигла 526-736 тонн. По результатам расчёта, водоизмещение «Осляби» к утру 14 мая 1905 г. находилось в пределах 14 442-14 652 тонн, т. е. жилая палуба находилась примерно на уровне грузовой ватерлинии (±5 см). Другим источником информации об осадке «Осляби» в Цусимском сражении являются воспоминания Ф. С. Лебедева, заделывавшего пробоину в 1-й отсек жилой палубы: Вода всё прибывала, и нам приходилось стоять в воде так, что уже по колено, но мы ещё эти ворота никак не можем закрыть, так что они у ватерлинии … Другими словами, нижний край пробоины оказался у ватерлинии, когда слой воды на жилой палубе достиг полуметра. Такое положение могло возникнуть, только когда грузовая ватерлиния до получения пробоины уже находилась достаточно высоко, где-то на уровне жилой палубы. Таким образом, можно считать, что к началу Цусимского сражения грузовая ватерлиния «Осляби» находилась примерно на уровне жилой палубы. Главный броневой пояс полностью был погружен в воду. Только 38% длины ватерлинии в центральной части были прикрыты слабым 102-мм верхним поясом. В таком положении поступление воды на жилую палубу через пробоины в небронированных оконечностях угрожало кораблю потерей остойчивости. Метацентрическая высота «Осляби» На остойчивость корабля непосредственно влияет метацентрическая высота, поэтому её значение также необходимо знать для восстановления причинно-следственных связей между событиями, которые привели к гибели броненосца. По теоретическому расчёту метацентрическая высота «Пересвета» и «Осляби» при проектном водоизмещении должна была составлять 148,5 см. Фактически «Пересвет» при водоизмещении в солёной воде 13 228 тонн имел метацентрическую высоту 92 см. Измерение метацентрической высоты «Осляби» тоже проводилось, но автор не нашёл в архиве его результатов. Можно предположить, что метацентрическая высота «Осляби» была даже немного больше, чем у «Пересвета», из-за отсутствия кормовой броневой рубки, бронирования верхней палубы в районе батареи и тяжёлой грот-мачты. По наблюдениям В. П. Костенко 9 декабря 1904 г. во время 10-бального шторма амплитуда колебаний «Осляби» на волне соответствовала метацентрической высоте 91…76 см. В тот день грузовая ватерлиния броненосца находилась примерно на уровне жилой палубы, т. е. он имел такую же перегрузку, как 14 мая 1905 г. Соответственно, можно предположить, что и в Цусимское сражение «Ослябя» вступил, имея метацентрическую высоту в пределах от 91 до 76 см. В следующей статье цикла автор подробно опишет цепочку событий, вызвавших потерю остойчивости «Осляби». |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| О стрельбе броненосца «Орел» в завязке Цусимского сражения | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 11.06.2021 13:11 |

| О причинах гибели эскадренного броненосца «Ослябя» | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 11.07.2020 23:02 |

| «Ослябя» против «Микасы» | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 23.05.2020 12:38 |

| Последний поход броненосца «Наварин» | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 02.06.2018 01:18 |

| БДК «Ослябя» | ezup | Корабли | 0 | 09.03.2017 18:54 |

Линейный вид

Линейный вид