RUFOR.ORG

»

Украинские и китайские ЗРК на базе ракет воздушного боя с полуактивной радиолокационной системой наведения

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

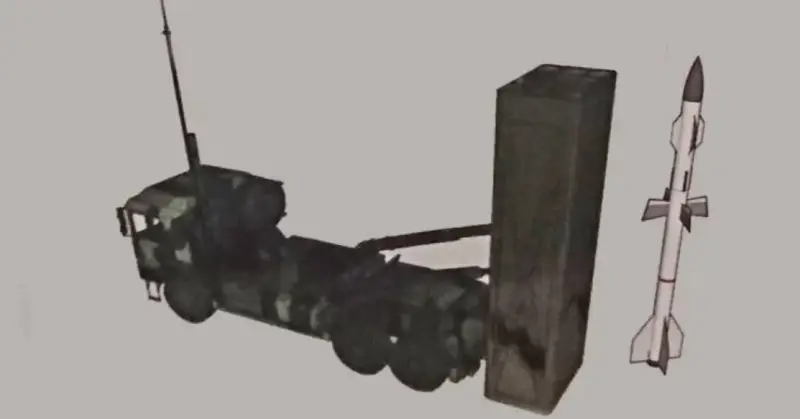

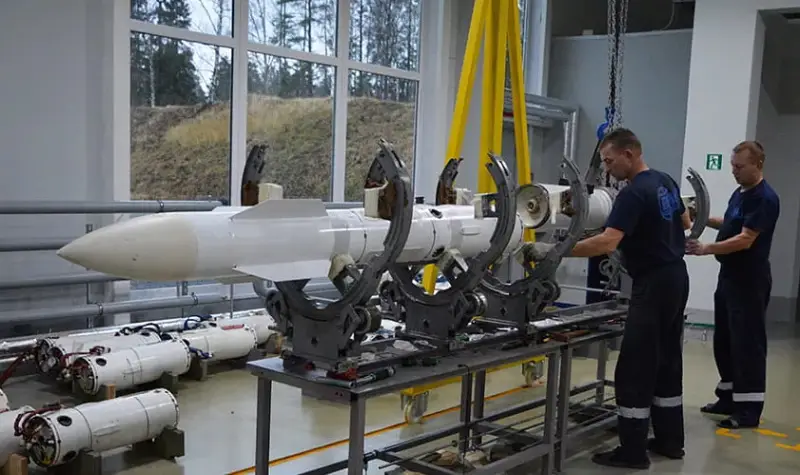

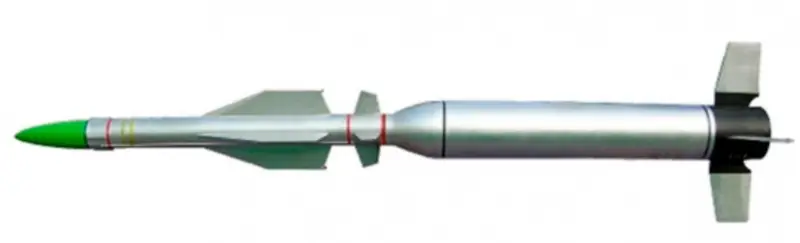

Наиболее распространенными типами авиационных ракет с полуактивной радиолокационной системой наведения на сегодняшний день являются УР AIM-7 Sparrow, а также их итальянские и китайские клоны. В публикации, посвящённой украинским мобильным противовоздушным комплексам FrankenSAM, в которых использованы ракеты AIM-7 Sparrow и RIM-7 Sea Sparrow, были подробно рассмотрены положительные и отрицательные качества таких ЗРК, а также перспективы их использования. Однако помимо УР многочисленного семейства «Спэрроу», в мире существуют другие ракеты «воздух-воздух» с полуактивным радиолокационным наведением, на базе которых также предпринимались попытки создания сухопутных ЗРК. Прежде чем преступить к повествованию, для лучшего понимания подробней рассмотрим методику применения авиационных управляемых ракет воздушного боя с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения (ПАРЛ ГСН), которые различаются дальностью стрельбы, массой и габаритами, но имеют общий принцип работы. На ракетах средней дальности (например, на советской Р-27Р или американской AIM-7 Sparrow) в сочетании с ИНС и радиокоррекцией используются ПАРЛ ГСН. После обнаружения цели при помощи радиолокатора и пуска такой ракеты сохраняется необходимость подсвета цели БРЛС перехватчика вплоть до попадания в неё УР. Данный способ наведения позволяет многократно увеличить дальность стрельбы по сравнению с ракетами, на которых установлена ИК ГСН. В то же время после запуска ракеты с ПАРЛ ГСН самолёт-носитель сильно скован в манёвре. В годы в холодной войны США эволюционно развивали семейство ракет «Спэрроу», все модификации которых имеют одинаковые узлы крепления, близкие геометрические размеры и вес, что позволяет подвешивать их на одни и те же самолеты-носители. Ещё одной американской ракетой с ПАРЛ ГСН была AIM-4 Falcon. Впрочем, УР «Фалкон» по своим характеристикам существенно уступала «Спэрроу» и использовалась весьма ограниченно. Также в США в период с 1965 по 1967 год было произведено более 800 ракет AIM-9С Sidewinder, которые также наводились на отраженный от цели высокочастотный сигнал. Однако из-за небольшой дальности стрельбы радиолокационный вариант «Сайдуайндера» не имел преимуществ перед модификациями с ИК ГСН, в связи с чем распространения не получил и эксплуатировался не долго. В 1970-е годы большую часть УР AIM-9С оснастили ИК ГСН. Если американцы старались унифицировать свои УР воздушного боя для различных носителей, то в СССР, напротив, для каждого нового перехватчика часто создавалась своя ракета с радиолокационным наведением. Во многом это было связано с тем, что радиолокаторы отечественных истребителей и ГСН советских ракет уступали американским аналогам по потенциалу подсветки и чувствительности приемника. Так, барражирующий перехватчик Ту-128 нес четыре очень крупные ракеты Р-4Р (с ПАРЛ ГСН) и Р-4Т (с ИК ГСН) длиной более 5,5 м и массой более 500 кг. При таком весе и габаритах дальность стрельбы не превышала 25 км. Ракетами Р-8 и Р-98 вооружались перехватчики Су-11, Як-28П и Су-15. Последний вариант Р-98М1, принятый на вооружение в 1975 году, имел длину 4,4 м, стартовый вес 227 кг и дальность пуска до 21 км. Для перехватчика МиГ-25П были созданы ракеты Р-40Р (с ПАРЛ ГСН) и Р-40Т (с ИК ГСН). Ракета Р-40Р весила 455 кг, имела длину более 6,7 м и дальность стрельбы до 30 км. Для обеспечения возможности фронтовым истребителям МиГ-21 и МиГ-23 атаковать визуально не наблюдаемые цели, обнаруженные при помощи БРЛС, серийно выпускалась УР Р-3М. Впрочем, возможности этой ракеты были весьма скромными. При массе 84 кг и длине 3,12 м имелась возможность поражения воздушной цели на дистанции до 8 км. Одновременно с испытаниями истребителя МиГ-23 специально для него разрабатывались ракеты Р-23Р (с ПАРЛ ГСН) и Р-23Т (с ИК ГСН). При создании УР Р-23Р её массу удалось снизить до 222 кг, а характеристики приблизить к американской AIM-7Е Sparrow. В начале 1980-х в состав вооружения МиГ-23МЛ и МиГ-23П ввели усовершенствованную ракету Р-24Р со стартовым весом 245 кг и длиной 4,5 м. Дальность стрельбы Р-24Р в переднюю полусферу достигала 50 км. Для истребителей МиГ-29 и Су-27 в 1984 году началось производство УР Р-27Р и Р-27Т. Ракета Р-27Р с полуактивной ГСН способна захватить цель с ЭПР 3 м² на дистанции 22 км. Дальность пуска – до 60 км. Масса более 253 кг. Вес боевой части – 39 кг. Длина – 4,8 м. Принятие на вооружение УР семейства Р-27 позволило ликвидировать отставание от США в ракетах «воздух-воздух» средней дальности и полней раскрыть потенциал советских истребителей 4-го поколения. Советская ракета Р-27Р по основным параметрам существенно превзошла американскую УР AIM-7F. Модульный принцип, заложенный при проектировании Р-27, дал возможность создать модификации ракет, оснащённые различными ГСН, с повышенными энергетическими возможностями и увеличенной дальностью стрельбы.  Ракеты Р-27 с различными системами наведения имеют унифицированные узлы: блоки управления и энергопитания, несущие поверхности и рули, а также боевые части. Каждая из модификаций может оснащаться унифицированными двигателями обычной (Р-27Р и Р-27Т) и повышенной (Р-27ЭР и Р-27ЭТ) энергетики и системами наведения на базе инфракрасной ГСН, а также полуактивной и пассивной радиолокационной ГСН. Ракета Р-27ЭР при атаке цели на встречном курсе имеет дальность стрельбы 80 км. Её стартовая масса 350 кг, длина – 4 775 мм. Диаметр двигательного отсека увеличен с 230 до 260 мм. Против вражеских самолётов с работающими БРЛС, ставящих активные помехи, предназначены ракеты Р-27П с пассивной радиолокационной головкой самонаведения. Дальность захвата на встречном курсе излучающего радиолокатора AN/APG-63(V) истребителя F-15C превышает 180 км. Дальность стрельбы для модификации Р-27П1 составляет 110 км. Китайские ЗРК HQ-61, HQ-64, HQ-6D и HQ-6A В конце 1970-х ВВС НОАК имели в своём распоряжении единственный тип ракеты ближнего боя – PL-2. Эта ракета, принятая на вооружение в 1967 году, являлась клоном советской Р-3С (К-13), которая в свою очередь была скопирована с американской УР AIM-9В Sidewinder. В 1982 году на вооружение поступила УР «воздух-воздух» PL-5, которая являлась усовершенствованным вариантом PL-2. Но эта ракета не имела существенного преимущества перед предыдущей моделью, и её выпуск длился всего 5 лет. После принятия на вооружение перехватчика J-8 остро встал вопрос об оснащении его ракетами, способными уничтожать не наблюдаемые визуально воздушные цели в тёмное время суток и сложных погодных условиях. Имеющиеся УР с ТГС PL-2 и PL-5 этого не обеспечивали, а попытки пиратского копирования американских ракет средней дальности AIM-7Е Sparrow не увенчались успехом. Китай получил первые образцы УР AIM-7 в начале 1970-х из Вьетнама. Однако ввиду слабости китайской радиоэлектронной промышленности и неспособности воссоздать рецептуру твёрдого топлива воспроизвести эту американскую ракету не удалось. После того как в январе 1979 года заместитель премьера Госсовета КНР Дэн Сяопин посетил США, где он встретился с президентом Джимми Картером, между Пекином и Вашингтоном установились союзнические отношения. Основной причиной сближения КНР и США стало общее враждебное отношение к СССР. На новом витке гонки вооружений, раскрученном в начале 1980-х, Китай остро нуждался в современном оружии, необходимом для кардинальной модернизации НОАК, и западные страны в рамках военно-технического сотрудничества предоставили собственные образцы. В первую очередь китайских специалистов интересовала современная радиолокационная техника, средства связи и автоматизированные системы боевого управления, авиационные двигатели, противотанковые комплексы, управляемые противокорабельные ракеты и ракеты воздушного боя. Для компенсации отставания в области авиационного вооружения в Китае в конце 1980-х было налажено лицензионное производство УР ближнего боя: французской R.550 Magic и израильской Python-3. Китайские перехватчики J-8II вооружили ракетой PL-11, созданной на базе итальянской УР Aspide Mk.1 с ПАР ГСН. Ракеты PL-11 первой партии были собраны из итальянских комплектующих.  Китайская УР средней дальности PL-11 При стартовом весе 230 кг длина ракеты составляла 3 690 мм, диаметр – 210 мм. УР средней дальности PL-11 оснащена осколочной БЧ массой 33 кг. Дальность стрельбы – до 50 км. После событий на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года сотрудничество в оборонной сфере между Западом и КНР прекратилось. До этого момента Китай успел получить количество деталей, достаточное для сборки немногим более 100 ракет PL-11. В начале 1990-х УР PL-11 была введена в состав вооружения строевых истребителей-перехватчиков J-8II. Во второй половине 1990-х в КНР удалось наладить самостоятельный выпуск ракет PL-11А с инерциальным наведением на начальном и средних участках полёта и радиолокационной подсветкой только на конечном участке, что позволило использовать их в составе сухопутного и морского ЗРК. В конце 1980-х на территории КНР было развёрнуто около 80 противовоздушных комплексов средней дальности HQ-2 (китайская версия советского С-75) с жидкостными зенитными ракетами HQ-2, которые могли бороться с воздушным противником на средних и больших высотах. Прикрытие китайских войск и объектов от маловысотных воздушных ударов тогда было возложено в основном на 12,7–14,5-мм зенитные пулемёты и 37–57-мм артиллерийские автоматы, а также отчасти на ПЗРК HN-5 (китайская пиратская копия «Стрелы-2М»). Все эти средства ПВО были малоэффективны против советских фронтовых бомбардировщиков Су-24, способных совершать длительные броски на малой высоте. Особую озабоченность китайского руководства вызывал тот факт, что Пекин находился в зоне досягаемости Су-24, которые в случае обострения китайско-советских отношений могли базироваться на аэродромах в Монголии. В отличие от СССР, в КНР не имелось объектовых и войсковых ЗРК с ракетами на твёрдом топливе, таких как С-125 и «Куб». В связи с острой потребностью НОАК в маловысотном объектовом комплексе, в начале 1990-х в КНР был создан ЗРК HQ-61, для которого приспособили ЗУР, сделанные на основе итальянской авиационной ракеты средней дальности Aspide Mk. 1.  При проектировании HQ-61 китайские специалисты Шанхайского института наук и технологий во многом повторили путь, ранее проделанный при создании итальянского ЗРК Spada. Но характеристики китайского комплекса оказались скромней: дальность стрельбы – до 10 км, высота перехвата – от 25 до 8 000 м. Для обнаружения воздушных целей дивизиону предавалась РЛС кругового обзора Type 571, сопровождение цели и наведение ЗУР осуществлялось очень простой станцией с параболической антенной и телевизионно-оптическим визиром. В состав зенитного дивизиона входили: пять СПУ, РЛС обнаружения, станция наведения и фургоны с дизельными энергогенераторами.  Самоходные пусковые установки ЗРК HQ-61 На мобильной пусковой установке, выполненной на базе трёхосного грузовика повышенной проходимости, располагалось две готовых к применению ракеты.  Помимо сухопутного комплекса с пусковыми установками на шасси трёхосного 5-тонного грузовика, также был создан корабельный вариант ЗРК HQ-61В.  Комплексами HQ-61В вооружили два фрегата Type 053K. На каждом корабле имелось две спаренных пусковых установки балочного типа и две станции наведения зенитных ракет. В 1990-е годы эти корабли были выведены из эксплуатации. В настоящее время один фрегат Type 053K с макетами ЗУР на ПУ экспонируется в Военно-морском музее Циндао.  По состоянию на сегодняшний день все сухопутные и морские ЗРК HQ-61 сняты с вооружения. В ходе опытной эксплуатации комплексы этого типа продемонстрировали низкую надёжность. Примитивная станция наведения с сопровождением только при помощи телевизионно-оптического визира не обеспечивала работы в тёмное время суток и в условиях плохой видимости. Для ракет такой размерности и массы дальность стрельбы считается малой. Опыт использования малосерийного ЗРК HQ-61 позволил выявить его недостатки, накопить опыт и выработать требования к комплексу нового поколения. Это стало возможно после того, как во второй половине 1990-х китайская промышленность сумела освоить самостоятельный выпуск клона итальянского «Аспида», и для запуска с сухопутной СПУ была создана ЗУР LY-60.  Китайские военнослужащие с ракетой LY-60 Характеристики LY-60 по сравнению ЗУР, использовавшейся в составе ЗРК HQ-61, были улучшены. При том, что ракета LY-60 стала легче на 10 кг (стартовая масса 220 кг), наклонная дальность стрельбы достигает 15 км. Максимальная скорость ракеты – до 1 200 м/с. В настоящее время ракеты LY-60 применяются в составе маловысотных мобильных противовоздушных комплексов HQ-64, HQ-6D и HQ-6A.  СПУ ЗРК HQ-64 и макет ЗУР LY-60 Мобильный зенитный ракетный комплекс HQ-64 (HQ-6) принят на вооружение в 2001 году. На СПУ ракеты размещены в закрытых транспортно-пусковых контейнерах, и число ЗУР, готовых к применению, увеличено с двух до четырёх. Благодаря внедрению СНР с комбинированным сопровождением цели (радиолокационный канал + оптоэлектронная система), появилась возможность стрельбы в условиях плохой визуальной видимости.  Станция наведения зенитных ракет ЗРК HQ-64 Ориентировочно в 2010 году начались поставки улучшенных ЗРК HQ-6D c ракетами, скорость полёта которых доведена до 1 350 м/с, а дальность – до 18 км.  Китайские источники утверждают, что эта модификация может интегрироваться в систему управления ЗРС большой дальности HQ-9В. Благодаря внедрению новых микропроцессоров увеличено быстродействие обработки информации и число целевых каналов. Часть ЗРК HQ-6D доведена до уровня HQ-6А (артиллерийская). При этом на одну платформу с аппаратурой станции наведения ракет установили 30-мм семиствольную зенитную артиллерийскую установку Туре 730 с радиолокационно-оптической системой наведения, созданную на базе голландского зенитно-артиллерийского комплекса Goalkeeper, после чего зенитный ракетный комплекс стал ракетно-артиллерийским.  Станция наведения ЗРК HQ-6А с 30-мм зенитной артиллерийской установкой Туре 730 Внедрение в состав ЗРК скорострельной зенитной артиллерийской установки повышает возможности по уничтожению маловысотных воздушных целей и его выживаемость. Согласно справочным данным, в составе системы ПВО КНР боевое дежурство несут не менее 20 ЗРК HQ-6D/6А. Украинский ЗРК «Днепр» В течение длительного периода времени украинское высшее военно-политическое руководство не уделяло должного внимания развитию зенитных ракетных войск, полагаясь на арсеналы, доставшееся от СССР. Независимой Украине после дележа советского наследства достались огромные запасы техники и вооружения, которые какое-то время казались неиссякаемыми. Но вскоре число объектовых ЗРК, развернутых на украинской территории, сократилось многократно. В конце 1990-х были списаны все комплексы средней дальности С-75, утилизирована большая часть маловысотных С-125, а самые свежие С-125М1 вывели в резерв. Известно, что несколько капитально отремонтированных комплексов С-125М1 уплыли в страны с жарким климатом. В 2016 году сняли с боевого дежурства последний дивизион дальнобойного С-200ВМ. В связи с дефицитом работоспособных ЗРК средней и большой дальности в состав ЗРВ, осуществляющих объектовую ПВО, передали войсковые ЗРК «Бук-М1» и С-300В1. В XXI веке основу наземного сегмента ПВО Украины составляли ЗРК С-300ПТ/ПС и «Бук-М1», построенные в 1980-е годы. Срок службы этих комплексов был определен в 25 лет, а имеющиеся на Украине самые свежие С-300ПС и «Бук-М1» произведены в 1990 году. Приблизительно в течение первых 15 лет после получения Киевом «незалежности» поддержание в работоспособном состоянии наиболее новых комплексов происходило в основном за счёт «каннибализма» находящихся на хранении зенитных систем. Однако бывших в употреблении деталей и узлов не хватало, и к 2010 году боевое дежурство могли нести 15–20 дивизионов. Предприятие «Укроборомпром» пыталось реализовать программу продления жизненного цикла ЗРК советского производства, и в этом направлении удалось достигнуть определённых успехов. Но специалистам было совершенно очевидно, что при отсутствии на Украине производственных мощностей по выпуску ЗУР для С-300ПС и «Бук-М1» долго поддерживать эти системы в рабочем состоянии не удастся. В 2015 году правительство Украины издало постановление о начале работ по зенитному ракетному комплексу средней дальности «Днепр», в котором предусматривалось использовать зенитные ракеты, созданные на базе авиационных УР Р-27. Параллельно с началом работ по ЗРК «Днепр» Украина предложила Польше создать совместный комплекс ПВО R-27ADS (Air Defense System) и взять на себя часть расходов.  Предполагаемый внешний вид пусковой установки ЗРК R-27ADS Для нового украинского ЗРК Запорожское предприятие Научно-производственный комплекс «Искра» (НПК «Искра») приступило к созданию многофункциональной радиолокационной станции с ФАР, способной осуществлять поиск и подсветку целей для наведения ракет.  Согласно рекламным данным, МРЛС на шасси КрАЗ-6322 способна обнаружить истребитель, летящий на высоте 7 км, на дальности не менее 150 км. Дальность устойчивого сопровождения – 120 км. При высоте полёта 150 м дальность обнаружения – не менее 50 км. Для лучшей информационной осведомлённости зенитному ракетному дивизиону предусматривалось придавать РЛС дежурного режима РЛС 80К6М, все элементы которой размещены на едином колёсном шасси.  РЛС 80К6М РЛС 80К6М способна видеть крупные высотные цели на дистанции до 400 км. Дальность обнаружения цели типа «истребитель» при высоте полёта 100 м – 40 км, 1 000 м – 110 км, 10 км – 350 км. Руководить боевой работой комплекса «Днепр» предполагалось с мобильного пункта управления на базе КрАЗ-6322, в котором предусмотрены автоматизированные рабочие места боевого расчета, средства обработки и документирования информации, аппаратура связи, а также два дизельных агрегата электропитания (основной и резервный). Выбор ракеты Р-27 для украинского ЗРК был обусловлен тем, что в советское время основным производителем УР Р-27 являлся Киевский завод им. Артёма.  Ракеты Р-27 украинского производства После развала СССР украинская Государственная акционерная холдинговая компания «Артем» (ГАХК «Артём»), помимо другой продукции оборонного назначения, продолжила выпуск и капитальный ремонт УР Р-27.  Помимо России, продукция ГАХК «Артём» поставлялась в Алжир, Азербайджан, Индию, КНР, Малайзию и Польшу. Всего по контрактам, заключённым с иностранными заказчиками, Украина построила и капитально отремонтировала около 1 500 ракет средней дальности. Первоначально ракету Р-27Р в составе ЗРК «Днепр» планировалось использовать с минимальными изменениями с пусковой установки на шасси полноприводного грузовика КрАЗ-5233.  Однако в этом случае даже с ракетами с повышенными энергетическими возможностями дальность стрельбы не превышала бы 25–30 км. Кроме того, УР с рулями типа «бабочка» очень сложно запускать из герметичных транспортно-пусковых контейнеров. При открытом расположении ракет на СПУ они оказывались достаточно уязвимы к внешним воздействиям, а перезарядка занимала больше времени, по сравнению с ЗУР в ТПК. В связи с этим было решено создать новую зенитную ракету с отделяемым разгонным блоком, схематично сходную с ЗУР Т392 не запущенного в серийное производство украинско-белорусского войскового комплекса Т38 «Стилет», которым предполагалось заменить советский войсковой ЗРК «Оса-АКМ».  Предполагаемый внешний вид новой ЗУР с отделяемым разгонным блоком Создание новой ракеты было возложено на Киевское конструкторское бюро «Луч», с советских времён занимавшееся разработкой систем управления и наведения для высокоточного оружия. Параллельно с этим рассматривался более традиционный вариант ЗУР, которая заимствовала некоторые части авиационной УР Р-27. Эта зенитная ракета имеет оперение, более подходящее для запуска из ТПК.  Со способами наведения ЗУР, используемыми в составе проектируемого украинского ЗРК «Днепр», ясности нет. Самым простым в реализации является полуактивное радиолокационное наведение, что позволяет создать относительно дешевую ракету с доработанной ГСН от Р-27Р. Однако это ограничивает число одновременно обстреливаемых целей и в какой-то мере дальность стрельбы. Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, ЗРК «Днепр» должен был иметь зону поражения не менее 60 км, досягаемость по высоте – до 25 км и одновременный обстрел шести целей, с наведением на каждую двух ракет. Для обеспечения требуемых характеристик была создана новая активная радиолокационная ГСН миллиметрового диапазона с самонаведением на конечном участке траектории. На начальном и среднем участках траектории используется командное телеуправление. Также возможно инерциальное управление на первом этапе, с включением самонаведения в непосредственной близости от цели. Второй способ повышает скрытность применения и позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл». Но в то же время при смене курса цели увеличивается вероятность промаха. Запуск зенитных ракет предполагалось производить из наклонных буксируемых пусковых установок на четыре ТПК.  Согласно взглядам разработчиков, новая система ПВО при относительно умеренной стоимости по дальности стрельбы должна была занять промежуточное положение между С-300ПС и «Бук-М1», иметь возможность одновременно поражать несколько целей и обеспечивать несение длительного боевого дежурства в течение не менее 25 лет. Однако, несмотря на амбициозные планы, Украине не удалось довести работы до конца, и на сегодняшний день не построено ни одного ЗРК «Днепр». Продолжение следует... |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| ПВО |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Зенитные ракетные комплексы на базе управляемых ракет «воздух-воздух» с тепловой системой наведения | ezup | ПВО | 0 | 06.02.2024 11:56 |

| Китайские управляемые противотанковые ракеты, созданные на базе иностранных образцов | ezup | Ракеты | 0 | 27.12.2022 13:02 |

| Китайские ракеты, созданные на базе советской ПКР П-15 | ezup | Ракеты | 0 | 20.12.2022 12:42 |

| Что упущено в «Вихрях-1» с классической системой наведения? Модернизационный задел, подлежащий спешной реализации | ezup | Военная аналитика | 0 | 09.06.2021 11:58 |

| Самолёт разведчик Ту-216Р с новейшей радиолокационной системой способен обнаруживать объекты, скрытые под землёй | ezup | Специального назначения | 0 | 10.06.2015 12:16 |

Линейный вид

Линейный вид