RUFOR.ORG

»

Использование трофейных немецких миномётов и реактивных систем залпового огня

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

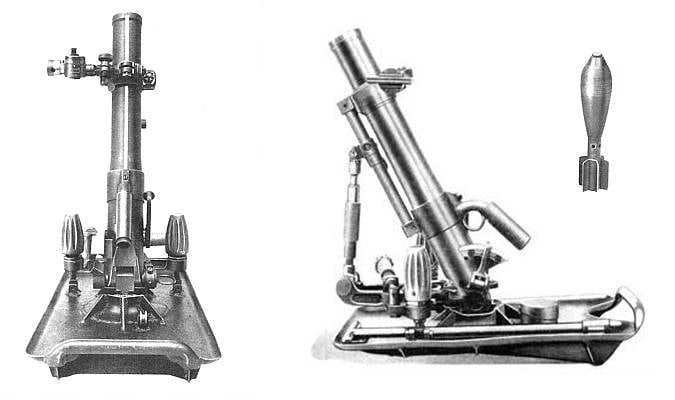

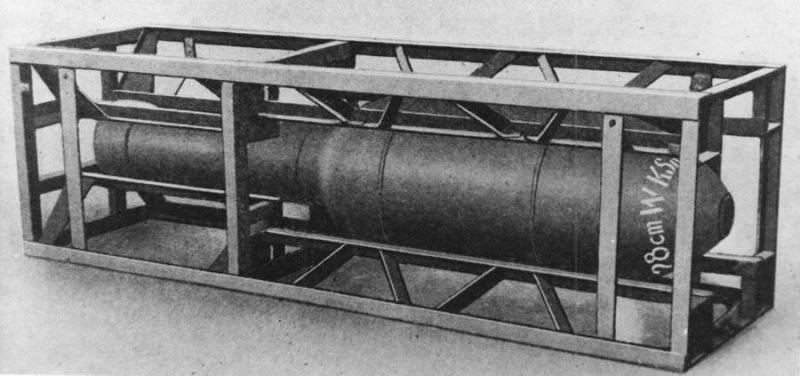

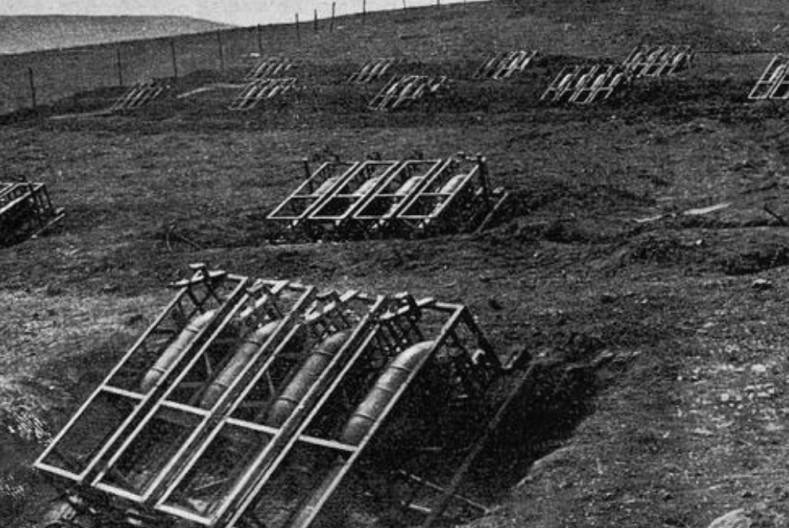

В комментариях к публикации я опрометчиво анонсировал, что в последней статье цикла речь пойдёт об использовании трофейной немецкой артиллерии. Однако, оценив объём информации, пришёл к выводу, что необходимо сделать разбивку по миномётам, полевой, противотанковой и зенитной артиллерии. В связи с этим на суд читателей будут представлены ещё как минимум три статьи, посвящённые трофейным немецким артиллерийским системам. Сегодня мы рассмотрим германские миномёты и реактивные системы залпового огня. 50-мм миномёт 5 cm le.Gr.W. 36 В начальный период войны наши войска часто захватывали германские 50-мм миномёты 5 cm le.Gr.W. 36 (нем. 5cm leichter Granatenwerfer 36). Данный миномёт был создан конструкторами фирмы Rheinmetall-Borsig AG в 1934 году, и принят на вооружение в 1936 году. Миномёт 5 cm le.Gr.W. 36 имел «глухую» схему – то есть все элементы размещены на едином лафете. Ствол длиной 460 мм и другие механизмы смонтированы на опорной плите. Для наведения использовался регулируемый по высоте и направлению шпиндель. Масса миномёта в боевом положении составляла 14 кг. Миномёт обслуживали два человека, которым придавался подносчик боеприпасов.  50-мм миномёт 5 cm le.Gr.W. 36 Начальная скорость 50-мм мины массой 910 г составляла 75 м/с. Максимальная дальность стрельбы – 575 м. Минимальная – 25 м. Углы вертикальной наводки: 42° – 90°. В горизонтальной плоскости: 4°. Грубая наводка осуществлялась поворотом опорной плиты. Хорошо тренированный расчёт мог сделать 20 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность с исправлением наводки не превышала 12 выстр/мин. Осколочная мина, содержавшая 115 г литого тротила, имела радиус поражения около 5 м. Командование вермахта рассматривало 50-мм миномёт как средство огневой поддержки ротного-взводного звена. И возлагало на него большие надежды. В каждой стрелковой роте по штатному расписанию 1941 года полагалось иметь три миномёта. В пехотной дивизии должно было быть 84 50-мм миномёта. 1 сентября 1939 года в войсках находилось около 6000 ротных миномётов. По состоянию на 1 апреля 1941 года в наличии имелось 14 913 50-мм миномётов и 31 982 200 выстрелов к ним. Однако 50-мм миномёт в целом себя не оправдал. Его дальность стрельбы примерно соответствовала дистанции эффективного ружейно-пулемётного огня, что делало миномётные расчёты уязвимыми и снижало боевую ценность. Осколочное действие снарядов оставляло желать лучшего, а фугасного эффекта было недостаточно для разрушения лёгких полевых укреплений и проволочных заграждений. В ходе боевых действий также выяснилось, что взрыватели мин не обладают требуемым уровнем надёжности и безопасности. Не редкими были случаи, когда мины не взрывались при попадании в жидкую грязь и глубокий снежный сугроб. Или наоборот – детонация происходила сразу после выстрела, что было чревато гибелью расчёта. По причине слишком высокой чувствительности взрывателя, стрельба во время дождя была запрещена. В связи с низкой эффективностью и неудовлетворительной безопасностью, в 1943 году производство миномётов 5 cm le.Gr.W. 36 было свёрнуто. Оставшиеся в войсках 50-мм миномёты ограниченно использовались до окончания боевых действий. Впрочем, в Красной Армии во второй половине войны также отказались от ротных миномётов. А оставшиеся 50-мм мины были переделаны в ручные гранаты. Нельзя сказать, что трофейные 50-мм миномёты пользовались популярностью среди красноармейцев. Немецкие ротные миномёты иногда применялись как внештатное средство огневого усиления в долговременной обороне. Летом-осенью 1944 года отмечены случаи удачного боевого применения лёгких миномётов в уличных боях. Трофейные миномёты устанавливались на верхнюю броню лёгких Т-70 и использовались для борьбы с вражеской пехотой, засевшей на чердаках и крышах зданий. Исходя из этого специалисты БТУ ГБТУ, проводившие анализ боевого опыта, рекомендовали продолжить использование трофейных 50-мм миномётов в подразделениях бронетанковых войск РККА, участвующих в боях за города. Партизаны применяли ротные миномёты для обстрелов немецких опорных пунктов на оккупированной территории. Относительно лёгкие 50-мм миномёты для этого неплохо подходили. Выпустив десяток мин с максимальной дистанции, можно было быстро ретироваться. 81-мм миномёт 8 cm s.G.W. 34 Гораздо более мощным (по сравнению с 50-мм) являлся 81-мм миномёт 8 cm s.G.W. 34 (нем. 8-cm Granatwerfer 34). Миномёт был создан в 1932 году фирмой Rheinmetall-Borsig AG. А в 1934 поступил на вооружение. В период с 1937 по 1945 гг. немецкая промышленность изготовила более 70 000 81-мм миномётов, которые нашли применение на всех фронтах. Миномёт 8 cm s.G.W. 34 имел классическую конструкцию по схеме «мнимого треугольника» и состоял из ствола с казенником, опорной плиты, сошки и прицела. Двунога-лафет из двух одинаковых по устройству опорных ног (благодаря наличию шарнирного соединения) позволяет производить грубую установку вертикальных углов наведения. Точная же установка выполнялась при помощи подъёмного механизма.  81-мм миномёт 8 cm s.G.W. 34 В боевом положении миномёт 8 cm s.G.W. 34 весил 62 кг (57 кг с использованием деталей из лёгких сплавов). И мог сделать до 25 выстр/мин. Углы вертикальной наводки: от 45 до 87°. Горизонтальной наводки: 10°. Мина массой 3,5 кг покидала ствол длиной 1143 мм с начальной скоростью 211 м/с, что позволяло поражать цели на дальности до 2400 м. Во второй половине войны был внедрён усиленный метательный заряд с дальностью стрельбы до 3000 м. В боекомплект входили осколочные и дымовые мины. В 1939 году была создана подпрыгивающая осколочная мина, которая после падения подбрасывалась вверх специальным пороховым зарядом и подрывалась на высоте 1,5–2 м. Воздушный подрыв обеспечивал более эффективное поражение укрытой в воронках и окопах живой силы, а также позволял избежать негативного влияния снежного покрова на формирование осколочного поля. Осколочные 81-мм мины 8 cm Wgr. 34 и 8 cm Wgr. 38 содержали 460 г литого тротила или амматола. Осколочная подпрыгивающая мина 8 сm Wgr. 39 снаряжалась литым тротилом или литым амматолом и пороховым зарядом в головной части. Вес ВВ – 390 г, порох – 16 г. Радиус поражения осколками – до 25 м. В каждом пехотном батальоне вермахта полагалось иметь шесть 81-мм миномётов. 1 сентября 1939 года в войсках имелось 4624 миномёта. По состоянию на 1 июня 1941 года в пехотных дивизиях Вермахта числилось 11 767 минометов. Производство 8 cm s.G.W.34 продолжалось до конца войны. 1 января 1945 года на учете стояло 16 454 миномёта. Первые случаи использования трофейных 81-мм миномётов зафиксированы в июле 1941 года. В 1942 году в РККА появились пехотные батальоны, которым придавались батареи, оснащённые миномётами немецкого производства. В середине 1942 года были изданы памятки по использованию и наставления по боевому применению. Примечательно, что имелась возможность стрельбы германскими 81-мм минами из советских 82-мм батальонных миномётов. Так как баллистика немецких и советских выстрелов различалась, для использования 81-мм мин были выпущены таблицы стрельбы. Красноармейцы осматривают немецкий 81-мм миномёт 8 cm s.G.W. 34 Красная Армия достаточно интенсивно использовала трофейные 81-мм миномёты 8 cm s.G.W.34 против бывших хозяев. И (в отличие от 50-мм миномётов 5 cm le.Gr.W. 36) после капитуляции Германии их по большей части не отправили на металлолом. Значительное количество 81-мм миномётов немецкого производства в первое послевоенное десятилетие имелось в вооруженных силах Болгарии, Чехии и Румынии. Во второй половине 1940-х годов Советский Союз безвозмездно передал несколько сотен трофейных немецких миномётов китайским коммунистам, ведущим вооруженную борьбу с Гоминданом. Впоследствии эти миномёты активно воевали на Корейском полуострове и использовались против французов и американцев в ходе боевых действий в Юго-Восточной Азии. В 1960–1970-е годы имели место случаи, когда советское правительство, не желая афишировать сотрудничество с некоторыми национально-освободительными движениями, поставляло им иностранного производства, в том числе и германские 81-мм миномёты 8 cm s.G.W. 34. 120-мм миномёт Gr.W. 42 В начальный период войны у немцев имелся 105-мм миномёт 10,5 cm Nebelwerfer 35, который конструктивно представлял собой увеличенный 81-мм миномёт 8 cm s.G.W.34 и изначально разрабатывался для стрельбы химическими боеприпасами. С учётом того, что верхушка Третьего рейха не решилась использовать химическое оружие, для стрельбы применялись только осколочные и фугасные мины весом 7,26–7,35 кг. Масса 105-мм миномёта в боевом положении составляла 107 кг. А по дальности стрельбы он незначительно превосходил 81-мм миномёт 8 cm s.G.W. 34. В 1941 году, в связи с неудовлетворительной дальнобойностью и чрезмерным весом, производство 105-мм миномёта 10,5 cm Nebelwerfer 35 было прекращено. В то же время на немцев большое впечатление произвёл советский полковой 120-мм миномёт ПМ-38. ПМ-38 в боевом положении весил 282 кг. Дальность стрельбы составляла 460–5700 м. Скорострельность без исправления наводки – 15 выстр/мин. Осколочно-фугасная мина массой 15,7 кг содержала до 3 кг тротила. В 1941 году наступающие немецкие войска захватили большое количество ПМ-38. И использовали трофеи под обозначением 12 cm Granatwerfer 378 (r). В дальнейшем немцы использовали трофейный миномет весьма активно. Советский ПМ-38 оказался настолько успешным, что немецкое командование приказало скопировать его. Немецкий миномёт, известный как Gr.W. 42 (нем. Granatwerfer 42) с января 1943 года выпускался на предприятии Waffenwerke Brünn в Брно. При этом транспортная тележка получила более прочную конструкцию, адаптированную под буксировку механической тягой. 120-мм миномёт Gr.W. 42 отличался от ПМ-38 технологией производства и прицельными приспособлениями. Масса миномёта в боевом положении составила 280 кг. Благодаря использованию более мощного метательного заряда и облегчённой на 100 г мины, максимальная дальность стрельбы увеличилась до 6050 м. Но в остальном его боевые характеристики соответствовали советскому прототипу. Военнослужащие вермахта рядом с 120-мм миномётом Gr.W. 42 С января 1943 по май по май 1945 года было выпущено 8461 120-мм миномётов Gr.W. 42. В ходе наступательных операций Красная армия захватила несколько сотен произведённых в Чехии клонов советского миномёта ПМ-38. С учётом того, что для стрельбы из германского Gr.W. 42 и советского ПМ-38 могли использоваться одинаковые мины, трудностей со снабжением боеприпасами 120-мм миномётов не возникало. В послевоенное время (до середины 1960-х годов) трофейные миномёты Gr.W. 42 использовались в странах Восточной Европы. А Чехословакия экспортировала их на Ближний Восток. 150-мм реактивный миномёт 15 cm Nb.W. 41 Созданные перед Второй мировой войной в Германии, реактивные системы залпового огня (РСЗО) изначально предназначались для стрельбы снарядами, снаряженными боевыми отравляющими веществами и дымообразующим составом для постановки маскировочных дымовых завес. Это нашло отражение в названии первой германской серийной 150-мм РСЗО – Nebelwerfer (нем. «Туманометатель») или «Дымовой миномет типа D». Во время Второй мировой Германия уступала союзникам по суммарным запасам накопленных боевых отравляющих веществ. В то же время, высокий уровень развития германской химической промышленности и наличие отличной теоретической базы позволили немецким химикам в конце 1930-х годов совершить прорыв в области химического оружия. В ходе исследований по созданию средств по борьбе с насекомыми был открыт самый смертоносный вид отравляющих веществ, состоявших на вооружении – нервно-паралитические яды. Первоначально удалось синтезировать вещество, впоследствии известное как «Табун». Позже были созданы и производились в промышленных масштабах ещё более ядовитые ОВ: «Зарин» и «Зоман». К счастью для союзных армий, применение против них отравляющих веществ не состоялось. Германия, обреченная на поражение в войне обычными средствами, не попыталась переломить ход войны в свою пользу с помощью новейшего химического оружия. По этой причине германские РСЗО использовали для стрельбы только осколочно-фугасные, зажигательные, дымовые и агитационные мины. Испытания 150-мм шестиствольного миномёта и реактивных мин начались в 1937 году. И к началу 1940 года «Туманометатель» довели до необходимого уровня боевой готовности. Впервые это оружие было применено немцами во время французской кампании. В 1942 году (после поступления на вооружение РСЗО 28/32 cm Nebelwerfer 41) установка была переименована в 15 cm Nb.W. 41 (15 cm Nebelwerfer 41). Установка представляла собой пакет из шести трубчатых направляющих длиной 1300 мм, объединенных в блок и смонтированных на переделанном лафете 37-мм противотанкового орудия 3,7 cm Pak 35/36. Реактивный миномёт имел механизм вертикального наведения с максимальным углом возвышения 45° и поворотный механизм, обеспечивавший сектор горизонтального обстрела 24°. В боевом положении колеса вывешивались, лафет опирался на сошки раздвижных станин и откидной передний упор. Заряжание происходило с казённой части. Иногда для лучшей устойчивости при стрельбе с пусковых установок демонтировали колёсный ход.  Nebelwerfer 41 Немецким конструкторам удалось создать весьма лёгкий и компактный реактивный миномёт. Боевая масса в снаряженном положении достигла 770 кг, в походном положении этот показатель равнялся 515 кг. На небольшие расстояния установка могла перекатываться силами расчёта. Залп продолжался около 10 секунд. Слаженно действующий расчёт из 5 человек мог перезарядить орудие за 90 секунд.  После наведения миномёта на цель расчёт уходил в укрытие и с помощью блока запуска вёл огонь сериями по 3 мины. Воспламенение электрозапала при запуске происходит дистанционно от аккумулятора транспортного средства, буксирующего установку. Для стрельбы использовались 150-мм турбореактивные мины, имевшие весьма необычное для своего времени устройство. Боевой заряд, состоявший из 2 кг тротила, располагался в хвостовой части, а в передней – твердотопливный реактивный двигатель с обтекателем, снабженный перфорированным дном с 28 соплами, наклоненными под углом 14°. Стабилизация снаряда после старта осуществлялась за счёт вращения со скоростью около 1000 оборотов в секунду, обеспечиваемым наклонно расположенными соплами. Основным отличием немецкой реактивной мины 15 cm Wurfgranеte от советских ракет М-8 и М-13 был способ стабилизации в полёте. Турбореактивные снаряды имели более высокую кучность, так как такой способ стабилизации позволял заодно и компенсировать эксцентриситет тяги двигателя. К тому же можно было использовать более короткие направляющие. Так как, в отличие от ракет, стабилизируемых оперением, эффективность стабилизации не зависела от начальной скорости ракеты. Но из-за того, что часть энергии истекающих газов тратилась на раскручивание снаряда, дальность стрельбы была меньше, чем у оперённой ракеты. Максимальная дальность полета осколочно-фугасного реактивного снаряда со стартовой массой 34,15 кг составляла 6700 м. Максимальная скорость полёта – 340 м/с. Nebelwerfer обладал очень неплохой для РСЗО того времени точностью. На дистанции 6000 м рассевание снарядов по фронту – 60–90 м, по дальности – 80–100 м. Разлет убойных осколков при взрыве осколочно-фугасной боевой части составлял 40 метров по фронту и 15 метров вперед от места разрыва. Крупные осколки сохраняли убойную силу на дальности более 200 м. Сравнительно высокая точность стрельбы позволяла использовать реактивные миномёты для обстрела не только площадных, но и точечных целей. Хотя, конечно, со значительно меньшей эффективностью, чем обычное артиллерийское орудие. В начале 1942 года в вермахте имелись три полка реактивных миномётов (три дивизиона в каждом), а также девять отдельных дивизионов. Дивизион состоял из трёх огневых батарей, по 6 установок в каждой. С 1943 года батареи 150-мм реактивных минометов начали включать в состав легких дивизионов артполков пехотных дивизий, заменяя в них 105-мм полевые гаубицы. Как правило, одна дивизия располагала двумя батареями РСЗО, однако в некоторых случаях их численность была доведена до трех. Всего немецкая промышленность выпустила 5283 реактивных миномёта 15 cm Nb.W. 41 и 5,5 млн осколочно-фугасных и дымовых мин. Реактивные шестиствольные миномёты весьма активно применялись на советско-германском фронте. На Восточном фронте они, находясь на вооружении 4-го химического полка особого назначения, с первых часов войны использовались для обстрела Брестской крепости и выпустили свыше 2800 реактивных фугасных мин.  При стрельбе из 150-мм шестиствольного миномёта снаряды давали хорошо заметный дымный след, выдающий местоположение огневой позиции. С учётом того, что немецкие РСЗО являлись приоритетной целью для нашей артиллерии, это являлось их большим недостатком. 210-мм реактивный миномёт 21 cm Nb.W. 42 В 1942 году на вооружение поступил 210-мм пятиствольный реактивный миномёт 21 cm Nb.W. 42. Для стрельбы из него использовались реактивные мины 21 cm Wurfgranate, стабилизируемые в полёте вращением. Как и на 150-мм реактивных снарядах, сопла 210-мм ракеты, расположенные под углом к оси тела, обеспечивали её вращение. Конструктивно 210-мм установка 21 cm Nb.W. 42. имела много общего с 15 cm Nb.W. 41 и монтировалась на сходном лафете. В боевом положении масса установки составляла 1100 кг, в походном положении – 605 кг. Залп производился в течение 8 с, перезарядка миномета занимала около 90 с. Пороховой заряд в реактивном двигателе сгорал за 1,8 с, разгоняя снаряд до скорости 320 м/с, что обеспечивало дальность полета в 7850 м. Реактивная мина, в боевой части которой содержалось до 28,6 кг литого тротила или аматола, обладала сильным разрушительным эффектом.  Немецкий расчёт заряжает 210-мм реактивный миномёт 21 cm Nb.W. 42 При необходимости имелась возможность стрельбы одиночными снарядами, что облегчало пристрелку. Также с помощью специальных вкладышей можно было вести огонь 150-мм снарядами от шестиствольного миномёта15 cm Nb.W. 41. В случае необходимости расчёт из шести человек мог перекатывать 21 cm Nebelwerfer 42 на небольшие расстояния.  Пятиствольные установки активно применялись немцами до последних дней войны. Всего было произведено более 1550 буксируемых РСЗО этого типа. По совокупности служебно-эксплуатационных и боевых характеристик реактивный миномёт 21 cm Nb.W. 42 можно считать лучшей немецкой РСЗО, используемой в ходе Второй мировой войны. Реактивный миномёт 28/32 cm Nebelwerfer 41 В начальный период войны во время боевого применения 150-мм шестиствольных реактивных установок выяснилось, что их дальность стрельбы в большинстве случаев в ходе оказания непосредственной огневой поддержки избыточна при нанесении ударов по переднему краю противника. В то же время было крайне желательно увеличить мощность боевой части реактивного снаряда, так как в 150-мм реактивной мине большая часть внутреннего объёма была занята реактивным топливом. В связи с этим с использованием хорошо отработанного твердотопливного двигателя 150-мм снаряда 15 cm Wurfgranеte были созданы две крупнокалиберные реактивные мины.  280-мм реактивная мина 280-мм осколочно-фугасная ракета снаряжалась 45,4 кг взрывчатки. При прямом попадании боеприпаса в кирпичное здание оно полностью разрушалось, а убойное действие осколков сохранялось на дальности более 400 м. Боевая часть 320-мм зажигательной ракеты наполнялась 50 л зажигательного вещества (сырая нефть) и имела разрывной заряд взрывчатки массой 1 кг. Зажигательный снаряд при использовании в населённых пунктах или в лесистой местности мог вызвать пожар на площади 150–200 м². Так как масса и лобовое сопротивление новых реактивных снарядов были значительно больше, чем у 150-мм снаряда 15 cm Wurfgranеte, дальность стрельбы уменьшилась примерно в три раза. И составляла 1950– 2200 м при максимальной скорости снаряда 150–155 м/с. Это позволяло вести стрельбу только по целям на линии боевого соприкосновения и в ближайшем тылу неприятеля.  Расчёт с пусковой установкой 28/32 cm Nebelwerfer 41 Для запуска фугасных и зажигательных реактивных снарядов была создана упрощённая пусковая установка. На колесном лафете с нераздвижной рамной станиной крепилась двухъярусная ствольная ферма. Направляющие позволяли заряжать как 280-мм фугасные (28 cm Wurfkorper Spreng), так и 320-мм зажигательные (32 cm Wurfkorper Flam) ракеты. Масса неснаряженной установки составляла 500 кг, что позволяло свободно перекатывать ее на поле боя силами расчета. Боевая масса установки в зависимости от типа используемых ракет: 1600–1650 кг. Сектор горизонтального обстрела составлял 22°, угол возвышения – 45°. Залп из 6 ракет занимал 10 с, перезарядить можно было за 180 с.  В ходе войны немцы сняли с производства 320-мм зажигательные ракеты по причине их недостаточной эффективности. Кроме того, тонкостенные корпуса зажигательных снарядов были не слишком надёжны, они часто давали протечки и разрушались при запуске. В условиях тотального дефицита нефти, на завершающем этапе боевых действий противник решил, что использовать её для снаряжения зажигательных снарядов не рационально. Буксируемых пусковых установок 28/32 cm Nebelwerfer 41 было выпущено 320 единиц. Их также направляли для формирования дивизионов реактивной артиллерии. 280-мм и 320-мм реактивные снаряды могли применяться и без буксируемых пусковых установок. Для этого было необходимо выкопать стартовую позицию. Мины в ящиках по 1–4 штуки располагались на выровненных наклонных участках почвы поверх деревянного настила.  Ракеты раннего выпуска при старте часто не выходили из укупорок и выстреливались вместе с ними. Поскольку деревянные ящики сильно увеличивали аэродинамическое сопротивление, дальность ведения огня значительно уменьшалась. И возникала опасность поражения своих частей. Рамы, расположенные на стационарных позициях, вскоре были заменены «тяжелыми метательными приборами» (schweres Wurfgerat). Укупорки-направляющие (по четыре штуки) устанавливались на легкий рамный металлический или деревянный станок. Рама могла располагаться под различными углами, что позволило придавать ПУ углы возвышения от 5 до 42 градусов. Боевая масса деревянной sWG 40, заряженной 280-мм ракетами, составляла 500 кг. С 320-мм боеприпасами – 488 кг. Для стальной пусковой установки sWG 41 эти характеристики составляли 558 и 548 кг соответственно.  Залп производился в течение 6 с, скорость перезарядки – 180 с. Прицельные приспособления были весьма примитивными и включали в себя только обычный угломер. Постоянные расчеты для обслуживания этих простых установок не выделялись: огонь из sWG 40/41 мог вести любой пехотинец. Первое массовое использование установок 28/32 см Nebelwerfer 41 имело место на Восточном фронте во время германского летнего наступления в 1942 году. Особенно широко они применялись при осаде Севастополя. Из-за характерного звука летящих реактивных снарядов они получили у советских солдат прозвища «скрипун» и «ишак». Другое разговорное название – «Ванюша» (по аналогии с «Катюшей»).  Реактивный миномёт 15 cm Nb.W. 41 на сборном пункте трофейного артиллерийского вооружения С учётом того, что противник достаточно широко использовал реактивные системы залпового огня, они нередко захватывались в исправном виде нашими бойцами.  Организованное использование немецких шестиствольных миномётов в РККА было организовано в начале 1943 года, когда удалось сформировать первую батарею.  Для обеспечения боевой деятельности подразделений, имеющих трофейные реактивные установки был организован сбор и централизованный учёт боеприпасов. А на русский язык перевели таблицы стрельбы.  Судя по всему, пятиствольные 210-мм миномёты 21 cm Nebelwerfer 42 наши войска захватывали гораздо реже, чем 150-мм шестиствольные 15 cm Wurfgranеte. Упоминания о регулярном их использовании в РККА найти не удалось. Отдельные трофейные установки могли сверхштатно придаваться советским подразделениям полковой и дивизионной артиллерии. В первой половине 1942 года в блокадном Ленинграде началось производсво реактивных мин, по своей конструкции повторявших германские 28 cm Wurfkorper Spreng и 32 cm Wurfkorper Flam. Они запускались с переносных рамных установок и неплохо подходили для условий окопной войны. Боевые части фугасных снарядов М-28 снаряжались суррогатным взрывчатым веществом на основе аммиачной селитры. В зажигательные мины М-32 заливали горючие отходы нефтепереработки, воспламенителем горючей смеси служил небольшой заряд взрывчатки, помещённый в стакан белого фосфора. Но зажигательных 320-мм реактивных мин, продемонстрировавших невысокую эффективность, выпустили немного. 280-мм фугасных снарядов в Ленинграде произвели более 10000 единиц. Хотя буксируемых пусковых установок 28/32 cm Nebelwerfer 41 немцы выпустили немного, они вместе с 280 и 320-мм реактивными минами также становились трофеями РККА и использовались против бывших хозяев. Гораздо больше Красная армия захватила рамных установок, предназначенных для запуска реактивных снарядов с грунта. Например, в отчете, поданном штабом 347-й стрелковой дивизии в оперативный отдел 10-го стрелкового корпуса (1-й Прибалтийский фронт) в марте 1945 года, говорится о регулярном применении 280 и 320-мм ТМА (тяжелых метательных установок) для обстрела вражеских позиций. С ноября 1944 года в каждом из трёх стрелковых полков 347-й дивизии имелась «батарея ТМА». Установки активно применялись в качестве «кочующих орудий» на один залп с последующей сменой огневой позиции. Отмечалось, что особенно результативными оказались внезапные удары по приготовившимся к контратакам немецким пехотным подразделениям. Помимо ощутимых потерь в живой силе, действие ТМА оказывало значительный деморализующий эффект на личный состав противника. В документе указано, что за период оборонительных боев с ноября 1944 по март 1945 в дивизии израсходовано 320 трофейных реактивных снарядов. В марте 1945 года командование 49-й армии (2-й Белорусский фронт) издало приказ, в котором начальникам артиллерии корпусов и дивизий предписывалось использовать трофейные реактивные установки для уничтожения пунктов обороны противника, противотанковых и проволочных заграждений. Последним вооруженным конфликтом, в котором участвовали германские «Туманометатели» стала война на Корейском полуострове. Несколько десятков трофейных 15 cm Nb.W. 41 имелось в распоряжении северокорейской армии и у китайских народных добровольцев. В условиях господства в воздухе американской и холмистого рельефа местности, немецкие шестиствольные реактивные миномёты, имевшие большую тактическую подвижность, проявили себя лучше, чем советские «Катюши». Буксируемые установки можно было перекатывать силами расчёта и использовать гужевую тягу. Кроме того, весьма компактные германские РСЗО было гораздо легче замаскировать, чем советские боевые машины реактивной артиллерии БМ-13Н на грузовом шасси. В КНДР, оценив возможности этого оружия, наладили выпуск боеприпасов к реактивным минометам. Анализируя итоги боевых действий в Корее, советские специалисты отметили высокую эффективность этого оружия в условиях пересеченной местности. Продолжение следует…

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Использование трофейных немецких пулемётов в СССР | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 04.01.2021 16:04 |

| Использование трофейных немецких винтовок и автоматов в СССР | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 30.12.2020 04:04 |

| Использование немецких трофейных пистолетов-пулемётов в СССР | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 14.12.2020 23:59 |

| Использование трофейных немецких пистолетов в СССР | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 06.12.2020 15:50 |

| Топ-пятерка реактивных систем залпового огня отечественного и зарубежного производства | ezup | РСЗО | 0 | 02.01.2012 15:19 |

Линейный вид

Линейный вид