Его называли «летающим гробом». С одной стороны, вроде как и справедливо, с другой – совершенно притянуто. Давайте попробуем разобраться, потому что многие самолеты, которые называли гробами, на поверку оказывались совершенно не такими.

Что по «Девастатору». Еще в 1912 году американский контр-адмирал Фиске запатентовал (ох уж эти патенты!) метод торпедной атаки кораблей с воздуха.

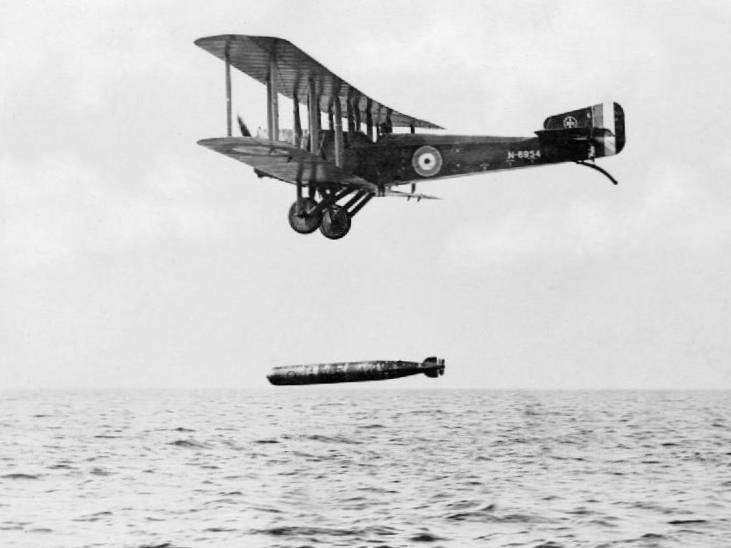

И уже через два года специально созданные самолеты-торпедоносцы прошли боевое крещение в морских сражениях Первой мировой войны. Понятно, что идея была хороша, ведь даже тихоходная этажерка-биплан запросто догоняла самый быстрый крейсер или эсминец того времени. 120 км/ч было более чем достаточно.

Так получилось, что к началу 30-х годов в морской авиации США торпедоносцы не просто прижились, они стали главным оружием авианосцев.

Как правило, это были бипланы с открытой кабиной и экипажем из трех человек: летчика, штурмана-бомбардира и стрелка.

Помимо «чистых» торпедоносцев класса «Т», на вооружении американских авианосцев стояли двухместные морские бомбардировщики класса «В».

А летом 1934 года командование авиации флота предложило разработать универсальный боевой самолет палубного базирования, получивший обозначение «ТВ». «Тorpedo-bomber», то есть торпедоносец-бомбардировщик. Универсальный ударный самолет, нагрузку которого можно было бы менять в зависимости от требований ситуации.

В борьбе за заказ сошлись три фирмы. Первая, «Грей Лейкс», представила совсем уж архаичную даже по тем временам модель расчалочного биплана XTBG-1. Конечно, военным такой самолет не понравился.

Вторым были более продвинутые конструкторы из фирмы «Хелл». Их вариант двухмоторного моноплана XTBH-1 был более интересен, но не подошел по скоростным характеристикам.

В итоге победителем стала фирма «Дуглас» и ее одномоторный торпедоносец XTBD-1. «Дуглас» получили заказ на постройку самолета, и, надо сказать, весьма обоснованно.

Вообще, к этой машине применительно очень много числительных «первый».

Первый в мире торпедоносец-моноплан с закрытой кабиной. Для 1934 года – очень прогрессивно. Единственным наследием прошлого была гофрированная дюралевая обшивка крыла и обшитые полотном рулевые поверхности.

Экипаж состоял из трех человек. Летчик, штурман-бомбардир и стрелок-радист. Их посадили друг за другом в общей кабине, закрытой длинным фонарем со сдвижными секциями. Эта схема впоследствии стала классической для американских ударных самолетов.

Складывание крыльев, которое применялось и раньше, впервые механизировали, применив гидравлический привод механизма. На бипланах того времени крылья тоже складывались, но крыльевые коробки прижимались по бокам фюзеляжа, а для моноплана придумали более экономичный способ, при котором консоли поднимались вверх и складывались над кабиной.

В качестве силовой установки выбрали двигатель воздушного охлаждения «Пратт-Уитни» ХР-1830-60, мощностью 900 л.с. Два крыльевых топливных бака вмещали 784 л бензина.

Оборонительное вооружение первоначально состояло из двух 7,62-мм пулеметов. Одним пулеметом в кольцевой турели управлял стрелок-радист, обороняя заднюю полусферу. В обычном полете этот пулемет был утоплен в фюзеляж, а при необходимости стрелок открывал сверху специальные створки, отодвигал свою секцию фонаря по ходу движения, таким образом изготавливаясь к стрельбе.

Второй пулемет был синхронным и размещался в фюзеляже справа от мотора, из него вел огонь пилот.

В дальнейшем, с началом боевой эксплуатации, на некоторых машинах сзади ставили спарку «Браунингов» калибра 7,62 мм, а часть самолетов имела два синхронных пулемета 12,7 мм.

Наступательным вооружением служила торпеда «Блисс Леавитт» Мк.ХII (908 кг) длиной 4,6 м и диаметром 460 мм, но при необходимости можно было подвесить и устаревшую Mk.VIII. Интересен момент, что не торпеда создавалась под самолет, а самолет создавался под применение конкретной торпеды.

По бокам от узлов подвески торпеды имелось два держателя для пары бомб по 500 фунтов (227 кг).

Понятно, что при бомбовом варианте торпеду не подвешивали. Вместо двух бомб 227-кг на подкрыльевых держателях можно было подвесить 12 бомб по 45 кг. Сброс торпеды осуществлял летчик с помощью телескопического прицела, а бомбами заведовал штурман, сбрасывая их при помощи автоматического прицела «Норден» Mk.XV-3.

Максимальная скорость XTBD-1 без наружных подвесок составляла 322 км/ч. Если же полет выполнялся с торпедой, то скорость падала почти в два раза, до 200-210 км/ч, а с бомбами эта цифра получалась немного выше.

Дальность полета с торпедой и бомбами достигала 700 км и 1126 км соответственно, а потолок составлял 6000 м. Такие данные очень высокими не назовешь, но для 1935 года они были очень хороши. А уж в сравнении с ЛТХ предшественника, биплана TG-2, они были просто восхитительны.

TG-2

В январе 1938-го руководство ВМФ США официально приняло новый торпедоносец на вооружение и в феврале подписало контракт на поставку 114 самолетов. Для серийных машин оставили индекс TBD-1, добавив в октябре 1941-го еще и собственное имя «Девастатор», то есть «Опустошитель» или «Разоритель».

Даже в плане имени «Девастатор» оказался первым. До этого все флотские ударные самолеты своих имен не имели и назывались только буквенно-цифровыми индексами.

5 октября 1937 года на палубе авианосца «Саратога» приземлился первый из заказанных торпедоносцев.

С началом эксплуатации TBD-1 стали выявляться недостатки нового самолета. Наиболее серьезным из них оказалась сильная коррозия обшивки крыла от воздействия морской соли, из-за чего приходилось постоянно менять проржавевшие листы. Возникали проблемы с узлами навески руля направления, были претензии и к тормозам.

Но в целом машина флотским понравилась.

Потому в 1938 году, когда вошли в строй новые авианосцы «Йорктаун», «Энтерпрайз», «Уосп» и «Хорнет», они все получают на вооружение «Девастаторы». В 1940 году торпедоносцы получил «Рейнджер».

Переучивание с устаревших бипланов на TBD-1 морские летчики встретили с энтузиазмом, но не обошлось без происшествий. Несколько самолетов разбилось из-за того, что пилоты начинали взлет, не убедившись, что крыло зафиксировано в «развернутом» положении.

Зато в воздухе «Девастатор» с его крылом большой площади вел себя прекрасно и обладал неплохой для своего класса маневренностью. А закрылки, которые обеспечивали посадочную скорость порядка 100 км/ч, позволяли успешно приземляться на палубу авианосца даже неопытным летчикам.

Самолет «зашел», больше претензий, кстати, было к торпеде, которую явно не довели до кондиции разработчики.

Обрадовавшись успеху, в «Дугласе» попытались расширить круг задач своего самолета, и в 1939 оснастили поплавками один из экземпляров самолета. Однако флот не проявил особого интереса к такому самолету, получившему обозначение TBD-1A.

Зато идея поплавкового торпедоносца понравилась голландцам. Они захотели принять на вооружение морской патрульный бомбардировщик. Голландцы попросили внести в конструкцию гидроплана ряд изменений. Главным была просьба заменить мотор на «Райт» GR1820-G105 мощностью 1100 л.с., чтобы унифицировать самолет с уже поступающим на вооружение американским истребителем Брюстер B-339D «Буффало».

Самолет разработали, но поставить не успели, в 1940 году Голландия закончилась с помощью немецких войск.

За три предвоенных года «Девастатор» стал основным палубным торпедоносцем ВМФ США. К 7 декабря 1941-го «Девастаторы» базировались на семи авианосцах:

«Лексингтон» — 12 самолетов, дивизион VT-2;

«Саратога» — 12 самолетов, дивизион VT-3;

«Йорктаун» — 14 самолетов, дивизион VT-5;

«Энтерпрайз» — 18 самолетов, дивизион VT-6;

«Хорнет» — 8 самолетов, дивизион VT-8;

«Уосп» — 2 самолета, дивизион VS-71;

«Рэйнджер» — 3 самолета, дивизион VT-4.

До начала войны с Японией на самолете внедрили еще одно очень полезное новшество. Торпедоносец оснастили надувными подкрыльевыми поплавками. Таким образом, при посадке поврежденного TBD-1 на воду, у летчика был шанс дождаться помощи вместе с машиной. Правда, некоторые скептики из командования с недовольством отнеслись к такому решению, считая, что у врага будет гораздо больше шансов захватить секретный бомбовый прицел «Норден».

Когда 7 декабря 1941-го эскадра адмирала Нагумо разнесла Перл-Харбор, авианосцы в гавани отсутствовали, благодаря чему главная ударная сила тихоокеанского флота США уцелела.

Так что первое боевое применение «Девастаторов» произошло только 10 декабря 1941 года, когда самолеты с «Лексингтона» атаковали японскую подводную лодку. Суперприцелы «Норден» не помогли, бомбы легли, не причинив лодке никаких повреждений.

По-настоящему серьезно «Девастаторы» взялись за противника только в феврале 1942-го. В районе Маршалловых островов самолеты «Энтерпрайза» и «Йорктауна» потопили у атолла Кваджалейн вооруженный японский траулер и повредили еще семь судов. Отличились экипажи с «Энтерпрайза».

Летчики с «Йорктауна» оказались менее удачливыми, потеряв четыре машины во время атаки на японские корабли у острова Джалу. Два самолета были сбиты в воздушном бою, а еще одной паре пришлось сесть на воду из-за нехватки топлива, причем их экипажи попали в плен.

В марте 1942 года «Лексингтон» и «Йорктаун» провели удачную операцию против вражеских баз Лаэ и Саламау на Новой Гвинее. Здесь потери японского флота составили три корабля, включая легкий крейсер.

Однако заслуги «Опустошителей» в сражении оказались довольно скромными. На долю TBD-1 пришлось лишь одно удачное попадание в небольшой транспорт водоизмещением 600 т.

Виной тому оказалась не подготовка экипажей, с этим как раз все обстояло более-менее прилично. Совершенно отвратительно вели себя торпеды Мк.XIII, которые просто не взрывались при попадании в цель.

Однако плюсом было то, что не было потерь среди «Девастаторов», что укрепило у флотского командования иллюзию, что эти самолеты могут атаковать корабли без прикрытия истребителей.

Далее начались бои в Коралловом море. Здесь впервые схлестнулись в боях друг с другом американские и японские авианосцы. Японцы хотели захватить Порт-Морсби, а американцы этому противостояли.

Воздушно-морское сражение шло пять дней, и каждая сторона потеряла по авианосцу: американцы «Лексингтон», а японцы «Сохо». Потери «Девастаторов» в воздухе были небольшими — всего три самолета, но все уцелевшие в воздушных боях машины с «Лексингтона» ушли на дно вместе с ним.

После боя американцы снова вернулись к проблеме торпед, поскольку Мк.XIII мало того что отвратительно взрывалась, так еще после сброса и входа в воду слишком медленно набирала скорость, и японские корабли успевали сманеврировать и избежать попадания.

Дальше было больше. Дальше был Мидуэй.

Да, в США сражение у атолла Мидуэй – это символ победы. Но для экипажей «Опустошителей» это символ несколько иного характера. Скорее, «Мидуэем» можно было бы назвать похоронный марш, с которым «Девататоров» провожали.

Шутка ли, за три дня с 3 по 6 июня подразделения авианосцев «Йорктаун», «Энтерпрайз» и «Хорнет» потеряли 41 машину, а к концу сражения вообще уцелело лишь 5 торпедоносцев.

«Девастаторам» было нечего ловить от судьбы, когда в небе появлялись «Зеро». После чего начиналось просто избиение.

Правда, есть один момент, который изрядно портит все картину. Пока в битве при Мидуэе японские истребители истребляли (и истребили-таки) «Девастаторов», ни один из которых не нанес даже минимального повреждения хоть какому-то японскому кораблю, произошло следующее: японцы, увлекшись бойней торпедоносцев, пропустили появление второй волны американских самолетов.

И пикировщики «Донтлесс» с авианосцев «Энтерпрайз» (37 штук), и «Йорктаун» (17 штук) бомбами разделали под орех японские авианосцы «Акаги», «Кага» и «Сорю».

Да, японцы потопили в ответ «Йорктаун», но потеряли свой последний авианосец, «Хирю». На том фактически битва у Мидуэя закончилась. Так что можно сказать, что атака торпедоносцев TBD-1 была не напрасной, ее можно отнести к отвлекающим маневрам.

Хорошо так отвлекли, да. На три авианосца. Но в принципе – доводы в пользу нищих, ибо «Опустошители» так ничего не опустошили, кроме разве что ангаров на авианосцах.

Последнюю боевую операцию на Тихом океане TBD-1 провели 6 июня 1942 года. Оставшиеся на лету торпедоносцы с «Энтерпрайза» вместе с пикировщиками атаковали два поврежденных в столкновении японских крейсера «Микума» и «Могами». «Микума» был потоплен, но достоверных сведений о попадании торпед не имеется.

В конце 1942 года «Девастаторов» начали заменять на «Эвенджеры», которые к тому времени уже прочно встали в производство. Доверие же к «Деватстаторам» было подорвано огромными потерями в боях у Мидуэя, и пошли мнения о самолете как о «летающем гробе».

Обозвать всегда очень легко, особенно если не заморачиваться с доказательствами. А чего там, сбили? Сбили. Дрянь самолет, и дело с концом.

Вообще, американцы мастера лепить ярлыки (ничуть не хуже нас) и не любители признавать собственные ошибки. А в нашем случае ошибок было более чем достаточно.

Торпедоносцы были отправлены в атаку разрозненными группами с трех авианосцев, без общего командования и без истребительного прикрытия. Ладно, если бы целью был какой-нибудь там конвой типа PQ-17, без прикрытия и сопровождения.

Но нет, самолеты отправили атаковать авианосцы, корабли, которые обладали в то время мощнейшей собственной ПВО и истребителями, часть которых всегда висела на боевом патрулировании. А уж сколько мог продержаться в небе «Зеро», тут ни один американский самолет столько не мог.

Кроме того, японцы прекрасно видели подход групп торпедоносцев, как раз от патрульных звеньев, и организовали им более чем горячий прием.

И торпеда. Злополучная торпеда Мк.ХIII, которая помимо низкой надежности, имела слишком малую эффективную дальность (3500 м) и очень строгие ограничения по сбросу (скорость не более 150 км/ч, высота до 20 м). Чтобы иметь хоть какой-то шанс на попадание, требовалось под огнем подойти к цели почти вплотную, на расстояние в 450-500 м.

Кто понимает – тот понимает. Работа торпедами Мк.ХIII была удовольствием для законченных садомазохистов. А если серьезно — экипажи «Девастаторов» послали фактически на убой. На ПВО четырех авианосцев (у того же «Хирю» ПВО состояло из 12 орудий 127-мм и 31 ствола автоматических 25-мм пушек) и под пули и снаряды истребителей А6М2.

Если верить историческим заметкам, экипажи «Девастаторов» были в курсе, куда их посылают. Сохранились слова короткой речи командира дивизиона VT-8 Джона Уолдрона:

«Парни, будьте готовы к тому, что из нас уцелеют немногие. Но даже если прорвется только один, он должен выполнить приказ!»

Приказ парни не выполнили, потому что не смогли. Но это как бы и не их вина, из дивизиона на авианосец не вернулся ни один самолет. Но не вернулись восемь экипажей с «Хорнета» не потому, что TBD-1 были никудышными самолетами, а в силу вышеперечисленных причин.

Вообще, списать просчет командования в тактике применения на недостатки самолета, конечно, проще всего. Однако стоит заметить, что в тот же день точно так же был полностью уничтожен дивизион (6 машин) новейших торпедоносцев ТВМ-3 «Эвенджер» с авианосца «Энтерпрайз».

«Эвенджеры», которые пришли на смену «Девастаторам», постигла та же участь. Значит, все-таки дело не столько в самолетах, сколько в уровне применения.

Тем не менее, сразу после Мидуэя приговор «Девастатору» был подписан, и вроде как опозоренный самолет поспешно сняли с вооружения частей первой линии.

Дослуживали «Девастаторы» в Атлантике на авианосце «Уосп», часть была передана на берег для патрульной службы. Несколько TBD-1 осуществляли проводку конвоев в Северной Атлантике действуя с авиабазы в Хатсоне.

Дольше всех TBD-1 оставались на вооружении авианосца «Рейнджер». Это объясняется тем, что местом службы «Рейнджера» было относительно спокойное Карибское море, где TBD-1 совершали патрульные полеты до августа 1942-го.

Основная часть TBD-1 применялись затем в качестве учебных до конца 1944-го. А после окончания летной карьеры списанные «Девастаторы» доживали свой век в качестве учебных пособий в авиационно-технических училищах.

Бесславная концовка, если честно. Очень сложно сказать, насколько были правы те, кто называл «Девастатор» «летающим гробом». Самолет, конечно, был не нов. Созданный в 1935 году, пусть и с кучей новинок, TBD-1 к 1942 году, конечно, устарел.

Вопрос, насколько. Созданный в 1933 году и принятый на вооружение в 1934 году истребитель И-16 в 1942 году пусть и не запросто, но дрался с «Мессершмиттами» и побеждал. «Юнкерс» Ju-87 начал службу в 1936 году и провоевал до самого конца Германии. А уж он точно не был шедевром, как ни крути.

Вопрос, наверное, все-таки в умении применять самолет.

ЛТХ TBD-1

Размах крыла, м: 15,20.

Длина, м: 10,67.

Высота, м: 4,59.

Площадь крыла, м2: 39,21.

Масса, кг:

— пустого самолета: 2 540;

— нормальная взлетная: 4 213;

— максимальная взлетная: 4 624.

Двигатель: 1 х Pratt Whitney R-1830-64 Twin Wasp х 900 л.с.

Максимальная скорость, км/ч: 322.

Крейсерская скорость, км/ч: 205.

Практическая дальность, км:

— с бомбовой нагрузкой: 1 152;

— с торпедой: 700.

Скороподъемность, м/мин: 219.

Практический потолок, м: 6 000.

Экипаж, чел.: 2-3.

Вооружение:

— один 7,62-мм курсовой пулемет и один 7,62-мм турельный пулемет в задней кабине;

— 1 торпеда Мк.13 или 454 кг бомб.

Линейный вид

Линейный вид