RUFOR.ORG

»

Как советский химик спас от бомбёжек блокадный Ленинград

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

В сентябре 1941 года гитлеровская Германия при помощи Финляндии и Италии начала блокаду Ленинграда. Попытка молниеносного взятия города силами вермахта провалилась. Но части группы армий «Север» 8 сентября 1941 года смогли блокировать Ленинград с суши, захватив город Шлиссельбург.

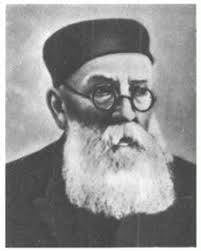

С северной части Ленинград был блокирован войсками Финляндии. Продвижение финнов смогли остановить части 23-й армии в Карельском укрепленном районе. Так началась блокада, продлившаяся 872 дня и приведшая к колоссальным людским потерям и разрушениям инфраструктуры города. Самым страшным в блокаде был, безусловно, голод, возникший в результате нехватки продуктов питания и ставший одной из главных причин массовых смертей гражданского населения северной столицы. Окружив Ленинград со всех сторон, противник регулярно бомбил город с воздуха. Бомбардировки города приносили большой урон – гибли люди, разрушались бесценные исторические здания и важные объекты городской инфраструктуры. Наконец, постоянный гул немецких бомбардировщиков имел и большое деморализующее значение.  Конечно, наши зенитчики делали все, что могли, и столь же регулярно сбивали немецкие самолеты. Так, в начале октября 1941 года над Ленинградом сбили немецкий Ме-109. Пилот подбитого самолета не смог долететь до расположения вермахта и был вынужден посадить машину на окраине города. К немецкому самолету сразу же подбежали советские военнослужащие. Немецкий летчик был арестован. Естественно, собралась и толпа горожан, желавших поглядеть на сбитый самолет и арест гитлеровского пилота. Где-то в толпе затесался и Александр Дмитриевич Петров – химик-органик, ученый высочайшего класса. Пока жители блокадного Ленинграда наблюдали за арестом немца, химик Петров куда больше был заинтересован не задержанием летчика, а содержимым топливного бака самолета. Поскольку баки самолета были пробиты, добыть образец топлива не составило для профессора особого труда. Он подставил бутылку под струю стекавшего топлива и набрал небольшое количество. Что было дальше, мы расскажем ниже, а пока – несколько слов о самом Александре Дмитриевиче Петрове.  Петров был человеком еще дореволюционного поколения. Он родился в 1895 году в Санкт-Петербурге в семье служащего и, как и многие представители семей его уровня, поступил в реальное училище. В то время реальные училища давали очень неплохое техническое образование. В 1913 году молодой Петров училище закончил, после чего поступил в юнкерское училище в Павловске. В 1916 году, после окончания училища, он был распределен в звании прапорщика в армию, в запасный пехотный полк, дислоцировавшийся в Оренбурге. Там и проходила служба Петрова с ноября 1916 по февраль 1917 гг. В феврале Петров поступил в Высшую военно-химическую школу в Петрограде. В то время химическая служба в армии только создавалась. Но у всех уже были на слуху знаменитые газовые атаки на фронтах Первой мировой войны. Петров сначала и связал себя с военно-химической службой. После Октябрьской революции, с ноября 1917 по июнь 1918 года, молодой выпускник Высшей военно-химической школы служил начальником противогазового отряда на Кавказском фронте. Затем Петров добровольцем вступил в Красную Армию. Военные специалисты уровня Петрова ценились и его направили в Петроградское отделение Высшей химической школы. В 1922 году Петров получил университетское образование в Петроградском университете. Так из военного химика он превратился в академического ученого. В студенческие годы Петров учился у легендарного химика Алексея Евграфовича Фаворского, который уже давно руководил кафедрой технологии и технической химии в Петроградском университете.  Именно Фаворский стал учителем Петрова и способствовал превращению последнего в одного из наиболее перспективных советских ученых. После окончания университета Александр Дмитриевич Петров начал работать в Химической ассоциации Академии наук СССР и в Лаборатории высоких давлений АН СССР в Ленинграде. Он сделал быструю и впечатляющую научную карьеру – в 1931 году, в возрасте 36 лет, Александр Дмитриевич был уже директором Ленинградского сланцевого института. В 1935 году без защиты диссертации ему присудили ученую степень доктора химических наук. Такой чести Александр Петров удостоился за свои исследования катализа при высоких температурах и давлениях. Александр Дмитриевич Петров был утвержден в звании профессора. Иосиф Сталин, прекрасно понимавший значение науки для укрепления обороноспособности советского государства, ценил ученых и не скупился на подтверждение их заслуг. Тем более, что Александр Петров работал в стратегически важной области химии и его исследования имели большую пользу для развития советской химической промышленности. Примечательно, что учитель Петрова Алексей Евграфович Фаворский в 1934-1938 гг. возглавлял созданный по его инициативе Институт органической химии, был награжден Сталинской премией первой степени – и это при том, что до революции Фаворский дослужился до действительного статского советника, был типичным представителем «царской профессуры», который, тем не менее, принял советскую власть.  Когда началась блокада Ленинграда, персонал лаборатории практически полностью был эвакуирован в Казань. Петров, как настоящий руководитель, остался в осажденном Ленинграде наблюдать за сохранностью остававшегося в городе имущества лаборатории. Одновременно он, как специалист по нефтехимическому синтезу, обдумывал, как его знания могут быть полезны защитникам родного Ленинграда. И, в конце концов, благодаря чистой случайности, понял, в чем он точно сможет оказать помощь Красной Армии. Именно такому высокообразованному человеку и настоящему патриоту советской страны и попал в руки образец немецкого авиационного топлива. Добравшись до лаборатории, химик первым делом бросился изучать добытый образец. Он установил, что трофейное топливо, в отличие от советского топлива, замерзало при температуре минус 14ºC. Наше топливо замерзало при минус 60ºC. Ученый сразу же сделал очень примечательный вывод – из-за температуры замерзания немецкие самолеты не могут взлетать высоко. А самое главное – когда в Ленинграде стукнут морозы ниже минус 15ºC, немецкие самолеты просто не смогут взлетать. Будучи не только профессиональным химиком, но и человеком военным, много лет прослужившим в российской императорской, а затем и в Красной армиях, Александр Дмитриевич Петров сразу же понял, какое значение приобретет его открытие для фронта. Он вышел на связь с командованием ВВС Северно-Западного фронта и вскоре смог добиться встречи с заместителем командующего. Конечно, тот сначала отнесся к словам химика с недоверием, но затем, внимательно выслушав ученого, понял, что к чему. Петрову доставили несколько других образцов немецкого топлива, добытых со сбитых самолетов люфтваффе. Изучение этих образцов топлива лишь подтвердило правоту ученого. С этого момента военные приступили к разработке плана по уничтожению немецких самолетов. Более всего генералов авиации интересовала теперь температура воздуха в Ленинградской области.  Одновременно военная разведка изучала возможные места дислокации немецких самолетов. И вот 30 октября командованию ВВС Северо-Западного фронта сообщили – немецкие самолеты 1-го воздушного флота, которым командовал генерал-полковник люфтваффе Альфред Келлер, базируются на аэродромах в Гатчине и Сиверской. Например, в Сиверской базировались 40 многоцелевых самолетов Junkers Ju 88 , 31 истребитель и 4 транспортных самолета. Теперь оставалось дождаться лишь крепкого мороза. Утром 6 ноября 1941 года в небо поднялись самолеты 125-го бомбардировочного авиационного полка, которым командовал майор Сандалов. Бомбардировщики Пе-2 приступили к бомбежке немецкого аэродрома с высоты 2550 метров. Советские летчики сбросили бомбы на аэродром. Хотя немецкая зенитная артиллерия делала все возможное, чтобы сбить советских пилотов, но ни один истребитель люфтваффе так и не смог подняться в воздух. Ведь его температура составляла ниже двадцати градусов мороза. Через 15 минут после начала атаки на смену бомбардировщикам пришли 6 самолетов-штурмовиков 174 штурмового авиационного полка. Командовал ими старший лейтенант Смышляев. Одновременно 9 самолетов И-153 били по позициям немецких зенитчиков. Из пулеметов с воздуха были обстреляны стоянки самолетов люфтваффе. Прошло два с половиной часа, а операция советской авиации не прекращалась. Семь бомбардировщиков 125-го бомбардировочного авиационного полка под командованием капитана Резвых нанесли второй мощный удар по гитлеровскому аэродрому. Всего в атаке немецких позиций участвовало 14 советских бомбардировщиков, 6 штурмовиков и 33 истребителя. Результаты операции впечатляли – 1-й немецкий воздушный флот понес очень серьезные потери и оказался практически небоеспособным на определенное время. Так опыт химика Петрова принес удивительные результаты. Естественно, разгром воздушного флота, который так и не поднялся с аэродромов, сразу же заинтересовал командование люфтваффе. Вскоре немцы озаботились созданием более морозостойкого авиационного топлива, которое уже не замерзало при минус 20 градусах. Но в полной мере свою боеспособность 1-й воздушный флот, бомбивший Ленинград, смог восстановить лишь к апрелю 1942 года. На полгода он оказался практически парализованным и не мог осуществлять массированные бомбардировки Ленинграда. Благодаря находчивости химика Петрова, город Ленинград на шесть месяцев подвергался куда меньшему количеству налетов немецкой авиации, чем могло бы быть, не окажись тогда ученый у сбитого немецкого самолета. Сам же Александр Дмитриевич Петров вскоре был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Москву. В 1943 году, в разгар войны, он стал профессором Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. Александр Дмитриевич Петров увидел Великую Победу. Дожил до нее и его учитель Алексей Евграфович Фаворский – он умер в августе 1945 года. Уже после Великой Победы, в 1947 году, Александр Дмитриевич Петров возглавил лабораторию органической химии Академии наук СССР. С 1946 года и до конца жизни профессор Петров заведовал кафедрой нефтехимического синтеза Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. Он скончался 31 января 1964 года в Москве в возрасте 68 лет. Командующий 1-м воздушным флотом, чьи самолеты были уничтожены благодаря стараниям Петрова, пережил химика на десять лет. Бывший генерал-полковник люфтваффе Альфред Келлер умер в 1974 году в возрасте 91 года. Жизнь Александра Дмитриевича Петрова – пример служения не только науке, но и интересам своей родной страны. Конечно, коренной петербуржец и ленинградец, профессор Петров не мог спокойно смотреть на то, как гитлеровцы терзают его родной город, изводят его блокадой и уничтожают постоянными бомбежками. И Александр Дмитриевич Петров внес очень серьезный вклад в снижение того ущерба, который гитлеровцы могли нанести Ленинграду, не окажись советский профессор поблизости от сбитого нашими воинами самолета люфтваффе. Автор:Илья Полонский |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| военные архивы |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Как Сталин спас Россию | ezup | Исторические взгляды на развитие страны | 0 | 26.12.2018 18:06 |

| Фермер спас необычных котят | ezup | Фауна | 1 | 08.03.2017 20:30 |

| Блокадный Калининград. Ненаучная нефантастика | ezup | Россия вчера, сегодня, завтра! | 0 | 10.06.2016 11:20 |

| МЕДОВЫЙ СПАС | фиалочка | Плейкасты от Фиалочки777 | 4 | 15.08.2013 20:03 |

| Спас Медовый! | marishka | Плейкасты от marishka | 9 | 14.08.2013 23:29 |

Линейный вид

Линейный вид