RUFOR.ORG

»

Системы управления огнём танка. Ч. 1. Элементы СУО танков военного и послевоенного поколений

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Система управления огнем танка является одной из основных систем, определяющих его огневую мощь. СУО прошли эволюционный путь развития от простейших оптико-механических прицельных устройств до сложнейших приборов и систем с широким применением электронной, вычислительной, телевизионной, тепловизионной и радиолокационной техники, приведших к созданию интегрированных танковых информационно-управляющих систем.

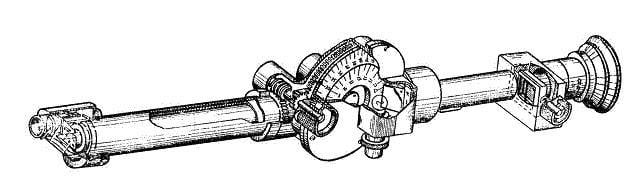

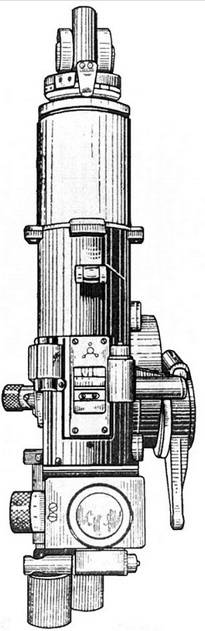

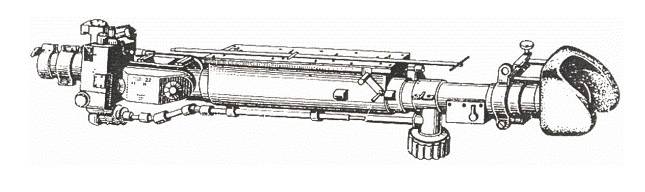

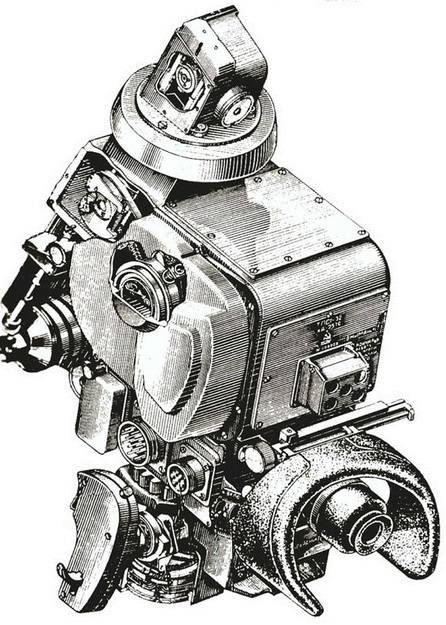

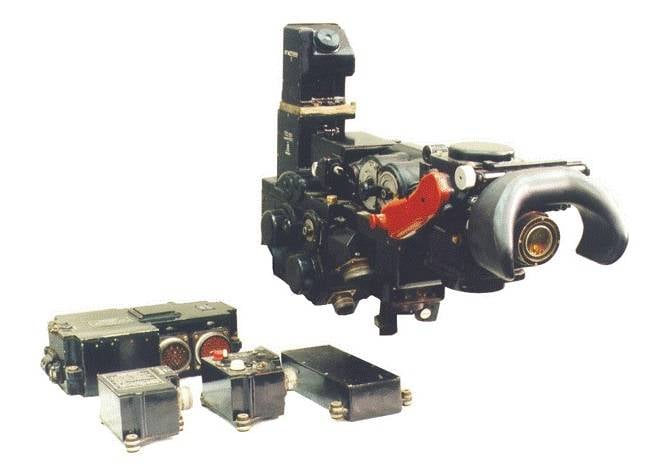

СУО танка должна обеспечивать: — обзорность и ориентирование на местности членам экипажа; — всесуточный и всепогодный поиск и обнаружение целей; — точное определение метеобаллистических данных и учет их при стрельбе; — минимальное время подготовки выстрела и эффективное ведение огня с места и с ходу; — слаженную и дублированную работу членов экипажа по поиску и поражению целей. СУО состоит из многих составляющих элементов, решающих определенный круг задач. К ним относятся оптико-механические, оптико-электронные, электронные, радиолокационный средства поиска и обнаружения целей, системы стабилизации поля зрения прицелов и вооружения, аппаратура сбора и учета метеобаллистических данных для стрельбы, вычислительная техника для расчета углов прицеливания и упреждения, средства отображения информации членам экипажа. Естественно, не все это сразу появилось на танках, они постепенно внедрялись по мере их надобности и уровня развития техники. Реально СУО на советских и зарубежных танках появились только в 70-е годы, до этого они прошли длительный путь своего развития и совершенствования. Приборы наблюдения и прицеливания первого поколения На зарубежных и советских танках периода Великой Отечественной войны и первого послевоенного поколения танков никакой СУО не было, имелся только набор простейших приборов наблюдения и прицелов, обеспечивающих ведение огня из танка только днем и только с места. Практически все приборы наблюдения и прицелы этого поколения были разработаны ЦКБ Красногорского механического завода (ЦКБ КМЗ). Состав и сравнительные характеристики прицельных устройств советских и немецких танков этого периода подробно изложены в статье Малышева (сайт «Отвага 2004»). Что из себя представляли прицельные устройства советских танков? До 1943 года устанавливалось три вида простейших оптико-механических прицельных устройств. К пушке параллельно оси канала ствола пушки крепился телескопический прицел ТОП и его модификации ТМФП, ТМФП-1, ТМФД-7, Т-5, ТОД-6, ТОД-7, ТОД-9, ЮТ-15 с оптическим характеристиками — увеличение 2,5x при поле зрения 15 град. Он позволял вести огонь прямой наводкой днем только с места или с коротких остановок. Поиск целей и стрельбу с ходу вести было практически невозможно. Определение углов прицеливания и бокового упреждений производилось по прицельным шкалам.  Телескопический прицел ТОП В связи с тем, что прицел был жестко связан с пушкой, при ее движении в вертикальной плоскости наводчик должен был головой отслеживать перемещения пушки. Панорамный перископический прицел ПТ-1 и его модификаций ПТ4-7, ПТ4-15 устанавливались в башне танка и обеспечивали стрельбу прямой наводкой. Оптика прицела имела возможность увеличения кратностью 2,5x при поле зрения 26 град., а вращающаяся по горизонту головка прицела обеспечивала круговой обзор. При этом положение корпуса наводчика не изменялось. При фиксированном положении головки прицела параллельно пушке наводчик мог с помощью этого прицела вести огонь из пушки. На базе прицела ПТ-1 была разработана командирская панорама ПТК, внешне практически не отличающаяся от прицела, обеспечивающая при вращающейся по горизонту головке прицела круговой обзор и целеуказание наводчику.  Перископический прицел ПТ-1 Модификации этих прицелов устанавливались на танки Т-26, Т-34-76, КВ-1. На танке Т-34-76 на пушке устанавливался телескопический прицел ТОД-7 (ТМФД-7) и на крыше башни панорама ПТК. Набор прицелов вполне соответствовал требованиям того времени, но экипаж был не в состоянии грамотно использовать их. Танк Т-34-76 страдал плохой обзорностью для командира и сложностью пользования приборами. Объяснялось это несколькими причинами, главная из них – отсутствие в экипаже наводчика и совмещение его функций командиром. Это было одно из самых неудачных решений в концепции этого танка. К тому же у командира не было командирской башенки со смотровыми щелями и набором приборов наблюдения для кругового обзора и была неудачная компоновка рабочего места командира. Панорама ПТК была размещена справа сзади и для работы с ней командиру надо было поворачиваться. При вращающейся головке панорамы на 360 градусов была большая мертвая зона из-за неудачного размещения ее на башне. Вращение головки по горизонту было медленным из-за механического привода, которым командир управлял с помощью рукояток на корпусе прибора. Все это не давало возможности сполна использовать панорамный прибор ПТК и он был заменен на панорамный прицел ПТ4-7. На немецких танках на телескопических прицелах, связанных с пушкой, имелся оптический шарнир, окулярная часть прицела крепилась к башне танка, наводчику не надо было дергаться за пушкой. Этот опыт был учтен, и в 1943 году был разработан и внедрен телескопический шарнирный прицел ТШ с кратностью увеличения 4x при поле зрения 16 град. Впоследствии был разработан ряд модификаций этого прицела, которые начали устанавливаться на все советские танки Т-34-85, КВ-85, ИС-2, ИС-3. Шарнирные прицелы ТШ ликвидировали недостатки телескопических прицелов серии ТОП. Головная часть прицела ТШ была жестко связана с пушкой, что исключило ошибки в передаче углов от пушки к прицелу, а окулярная часть прицела крепилась к башне и наводчику теперь не требовалось отслеживать головой перемещения пушки.  Телескопический шарнирный прицел ТШ Также было использовано техническое решение, примененное на английском перископическом вращающемся приборе кругового обзора Mk.IV. На этой базе был создан вращающийся прибор наблюдения МК-4, с углом разворота в горизонтальной плоскости 360 град. и прокачкой по вертикали вверх 18 град. и вниз 12 град. На танке Т-34-85 многие недостатки были устранены, введен пятый член экипажа-наводчик, внедрена командирская башенка, установлены телескопический прицел ТШ-16, перископический прицел ПТ4-7 (ПТК-5) и три перископических прибора кругового обзора МК-4. Для стрельбы из курсового пулемета использовался телескопический прицел ППУ-8Т. Прицелы серии ТШ все-таки обладали недостатком, при приведении пушки на угол заряжания наводчик терял поле зрения. Этот недостаток был устранен при внедрении на танки стабилизаторов вооружения. В прицелы серии ТШ была введена «подстабилизация» поля зрения за счет дополнительной оптической приставки, зеркало которой управлялось по сигналу от гироблока стабилизатора пушки. В этом режиме поле зрения прицела наводчика сохраняло свое положение, когда пушка уходила на угол заряжания. На послевоенном поколении танков Т-54, Т-10, Т-55, Т-62 в качестве прицелов наводчика использовались прицелы серий ТШС (ТШС14, ТШС32, ТШС41), обеспечивающие режим «подстабилизации».  Телескопический шарнирный прицел ТШС Стабилизаторы вооружения С увеличением калибра пушек и массы башни танка управлять вооружением вручную становилось проблематично, требовались уже регулируемые электроприводы пушки и башни. К тому же назрела необходимость обеспечения огня из танка с ходу, что ни на одном танке было невозможно. Для этого необходимо было обеспечивать как стабилизацию поля зрения прицелов, так и стабилизацию вооружения. Настало время внедрения на танки следующего элемента СУО – стабилизаторов, обеспечивающих удержание поля зрения прицела и вооружение в заданном наводчиком направлении. С этой целью в 1954 году головным по разработке танковых стабилизаторов было назначено ЦНИИ автоматики и гидравлики (Москва), а производство стабилизаторов было организовано на Ковровском электромеханическом заводе (Ковров). В ЦНИИАГ была разработана теория танковых стабилизаторов и созданы все советские стабилизаторы танкового вооружения. В дальнейшем этот ряд стабилизаторов совершенствовал ВНИИ «Сигнал» (Ковров). С повышением требований к эффективности ведения огня из танка и усложнением решаемых задач ЦНИИАГ был назначен головным по разработке систем управления огнем танков. Специалистами ЦНИИАГ была разработана и внедрена первая советская полноформатная СУО 1А33 для танка Т-64Б. Рассматривая системы стабилизации танкового вооружения следует иметь в виду, что существуют системы стабилизации одноплоскостные и двухплоскостные (по вертикали и горизонту) с зависимой и независимой стабилизацией поля зрения прицела от пушки и башни. При независимой стабилизации поля зрения в прицеле имеется свой гироблок, при зависимой поле зрения стабилизируется вместе с пушкой и башней от гироблока стабилизатора вооружения. При зависимой стабилизации поля зрения невозможно автоматически вводить углы прицеливания и бокового упреждения и удерживать прицельную марку на цели, процесс прицеливания при этом усложняется, а точность падает. Первоначально были созданы системы автоматизированного электропривода танковых башен, а затем и пушек с плавной регулировкой скорости в широком диапазоне, обеспечивавших точное наведение пушки и слежение за целью. На танках Т-54 и ИС-4 начали устанавливаться электроприводы башни ЭПБ, управление которыми осуществлялось с помощью рукоятки контроллера КБ-3А, при этом обеспечивалась как плавная наводочная, так и перебросочная скорость. Дальнейшим развитием электроприводов башни и пушки стали более совершенные автоматизированные электроприводы ТАЭН-1, ТАЭН-2, ТАЭН-3 с электромашинными усилителями. Скорости наведения вооружения в горизонтальной плоскости составляли (0,05 — 14,8) град./с, по вертикали (0,05 – 4,0) град./с. Система командирского целеуказания позволяла командиру танка при отключении привода наводчика самому наводить пушку на цель по горизонту и по вертикали. На танках послевоенного поколения устанавливались телескопические прицелы семейства ТШС, головная часть которых жестко крепились к пушке и в них не устанавливались гироскопические узлы для стабилизации поля зрения. Для независимой стабилизации поля зрения необходимо было создавать новые перископические прицелы с гироузлами, таких прицелов тогда не существовало, поэтому первые советские стабилизаторы были с зависимой стабилизацией поля зрения. Для этого поколения танков были разработаны стабилизаторы вооружения с зависимой стабилизацией поля зрения: одноплоскостные — «Горизонт» (Т-54А) и двухплоскостные — «Циклон» (Т-54Б, Т-55), «Метеор» (Т-62) и «Заря» (ПТ-76Б). В качестве основного элемента, удерживающего направление в пространстве, использовался трехстепенной гироскоп, а пушка и башня с помощью системы приводов приводились в согласованное с гироскопом положение в заданном наводчиком направлении. Одноплоскостной стабилизатор СТП-1 «Горизонт» танка Т-54А обеспечивал стабилизацию пушки и телескопического прицела по вертикали с помощью гироблока, размещенного на пушке и электрогидравлического привода пушки, включающего гидроусилитель и исполнительный гидроцилиндр. Нестабилизированнное управление башней производилось автоматизированным электроприводом наведения ТАЭН-3 «Восход» с электромашинным усилителем, обеспечивающим плавную скорость наведения и перебросочную скорость 10 град/с. Наведение пушки по вертикали и горизонту осуществлялось от пульта наводчика. Применение стабилизатора «Горизонт» позволило при стрельбе с ходу обеспечить поражение стандартной мишени 12а с вероятностью 0,25 на дальности 1000-1500 м, что было значительно выше, чем без стабилизатора. Двухплоскостной стабилизатор вооружения СТП-2 «Циклон»для танков Т-54Б и Т-55 обеспечивал стабилизацию пушки по вертикали и башни по горизонту с использованием двух трехстепенных гироскопов, устанавливаемых на пушке и башне. По вертикали использовался электрогидравлический стабилизатор пушки от стабилизатора «Горизонт», стабилизатор башни был выполнен на базе электромашинного усилителя, используемого в электроприводе ТАЭН-1. Использование двухплоскостного стабилизатора «Циклон» позволило при стрельбе с ходу обеспечить поражение стандартной мишени 12а с вероятностью 0,6 на дальности 1000-1500 м. Полученная точность стрельбы с ходу была все-таки недостаточной, поскольку силовые стабилизаторы пушки и башни не обеспечивали необходимую точность стабилизации поля зрения прицела по причине больших моментов инерции, неуравновешенности и сопротивления пушки и башни. Необходимо было создавать прицелы с собственной (независимой) стабилизацией поля зрения. Такие прицелы были созданы и на танках Т-10А, Т-10Б и Т-10М были установлены перископические прицелы с независимой стабилизацией поля зрения прицела и внедрено новое поколение стабилизаторов вооружения: одноплоскостной «Ураган» (Т-10А) с независимой стабилизацией поля зрения по вертикали и двухплоскостные «Гром» (Т-10Б) и «Ливень» (Т-10М) с независимой стабилизацией поля зрения по вертикали и горизонту. Для танка Т-10А впервые был разработан перископический прицел ТПС-1 с независимой по вертикали стабилизацией поля зрения. Для этих целей в прицеле был установлен трехстепенной гироскоп. Связь гироскопа прицела с пушкой обеспечивалась через датчик угла положения гироскопа и параллелограммным механизмом. Оптика прицела обеспечивала две кратности увеличения: 3,1х при поле зрения 22 град. и 8х при поле зрения 8,5 град.  Перископический прицел ТПС-1 Одноплоскостной электрогидравлический стабилизатор пушки «Ураган» обеспечивал стабилизацию пушки по сигналу рассогласования от датчика угла гироскопа прицела ТПС-1 относительно заданного наводчиком направления. Полуавтоматическое наведение башни по горизонту обеспечивалось элекроприводом ТАЭН-2 с электромашинным усилителем. Для танка Т-10М был разработан перископический прицел Т2С с независимой двухплоскостной стабилизацией поля зрения с оптическими характеристиками аналогично прицелу ТПС-1. В прицеле было установлено два трехстепенных гироскопа, обеспечивающих стабилизацию поля зрения прицела по вертикали и горизонту. Связь прицела с пушкой также обеспечивалась параллелограммным механизмом.  Перископический прицел Т2С Двухплоскостной стабилизатор «Ливень» обеспечивал стабилизацию пушки и башни по сигналу рассогласования от датчиков угла гироскопов прицела относительно заданного наводчиком направления с помощью следящих приводов, электрогидравлического пушки и электромашинного башни. Прицел Т2С имел автоматы углов прицеливания и бокового упреждения. Углы прицеливания вводились соответственно измеренной дальности до цели и учетом его движения, а автомат упреждений при стрельбе по движущейся цели автоматически устанавливал постоянное упреждение, а перед выстрелом пушка автоматически подгонялась к линии прицеливания с одной и той же скоростью, в результате чего выстрел происходил с одним и тем же упреждением Внедрение прицела с независимой стабилизацией поля зрения по вертикали и горизонту и двухплоскостного стабилизатора вооружения, позволило при движущемся танке улучшить условия поиска целей, наблюдения за полем боя, обеспечило обнаружение целей на дальности до 2500м и эффективное ведения огня, поскольку наводчик должен был только держать прицельную марку на цели, а система автоматически вводила углы прицеливания и упреждения. Танки Т-10А и Т-10М выпускались небольшими сериями и прицелы с независимой стабилизацией поля зрения на других танках по разным причинам широкого применения не нашли. К такому прицелу вернулись только в середине 70-х при создании СУО 1А33. Внедрение прицелов с независимой стабилизацией поля зрения и стабилизаторов вооружения, тем не менее, не обеспечивало требуемую эффективность ведения огня из танка с ходу по причине отсутствия дальномера для точного измерения дальности до цели, главного параметра для точной выработки углов прицеливания и упреждения. Определение дальности методом «с базой на цели» было слишком грубым. Попытка создать радиолокационный танковый дальномер успеха не имела, поскольку на пересеченной местности этим методом трудно было выделить наблюдаемую цель и определить до нее дальность. Следующим этапом развития СУО стало создание оптических базовых дальномеров. Продолжение следует...

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| бронетехника |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Системы управления огнём танка. Ч. 6. ТИУС и «сетецентрический танк» | ezup | Артиллерия и бронетехника | 0 | 07.03.2019 14:43 |

| Системы управления огнём танка. Ч. 5. СУО танков Т-80У, М1, "Леопард 2" и семейства Т-72 | ezup | Артиллерия и бронетехника | 0 | 04.03.2019 15:51 |

| Системы управления огнём танка. Ч. 4. Первые СУО на танках М60А2, Т-64Б, "Леопард А4" | ezup | Артиллерия и бронетехника | 0 | 28.02.2019 17:31 |

| Системы управления огнём танка. Часть 3. Почему танку необходим баллистический вычислитель | ezup | Артиллерия и бронетехника | 0 | 26.02.2019 22:05 |

| Системы управления огнем танка. Ч. 2. Оптические прицелы-дальномеры. Ночные и командирские приборы наблюдения | ezup | Артиллерия и бронетехника | 0 | 20.02.2019 13:54 |

Линейный вид

Линейный вид